SEO集客をして成果に繋げたいので、キーワード選定のやり方を教えてほしい!

おすすめのツールもあれば紹介してください。

こんなお悩みを解決します。

・キーワード選定とは?

・キーワード選定の重要性

・キーワード選定のやり方

・キーワード選定の後にやること

この記事を書いている僕はブログ歴6年です。副業でブログを始めて1年で月100万円を達成し、現在はブログで生計を立てています。

今回は、SEOキーワード選定のやり方について解説します。

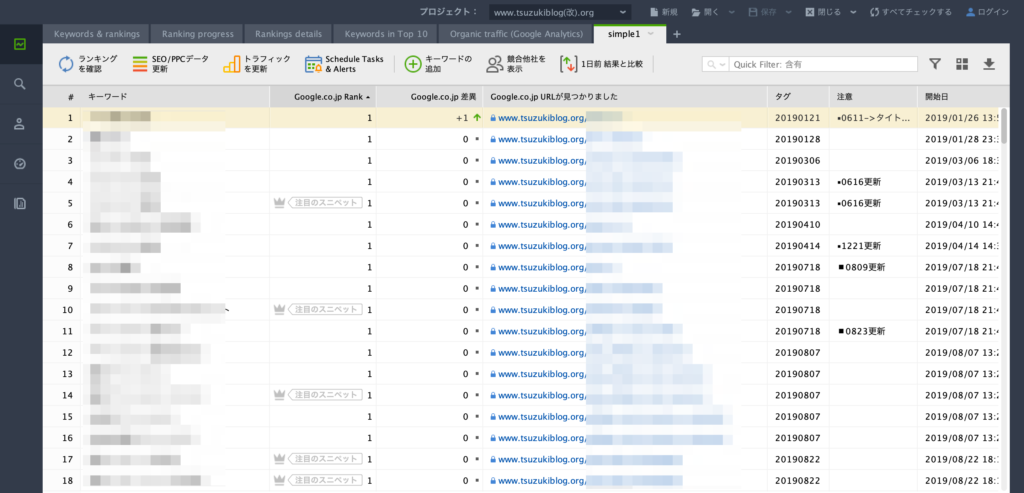

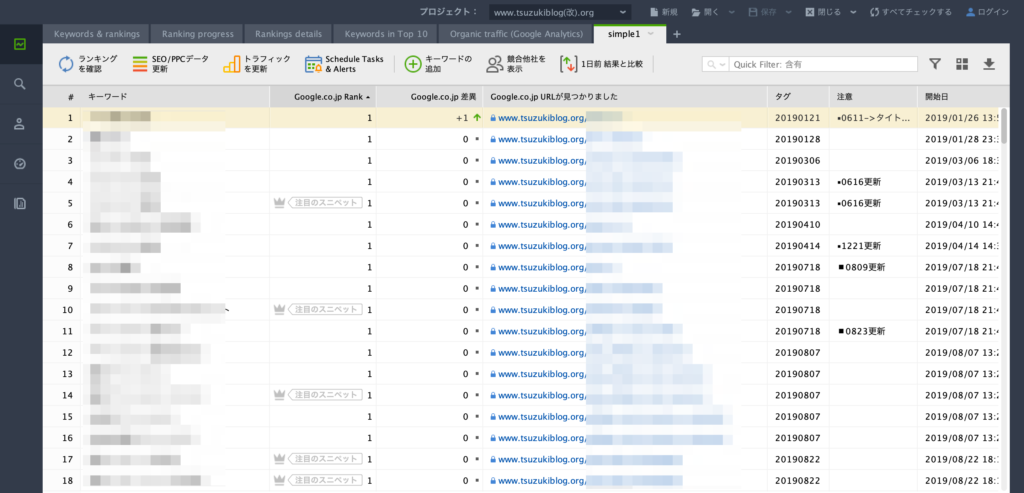

30個強のキーワードでSEO1位を獲得しています。

おそらく、この記事を読んでいるあなたも、SEOでサイト集客を成功させたいと考えているのではないでしょうか?

SEOは、キーワード選定が命です。

そのくらい、SEOキーワード選定は重要です。

本記事では、そんなSEOキーワードの選び方をわかりやすくご紹介しています。

ぶっちゃけ、本質を理解すればキーワード選定は難しくありません。この記事を読み終えると、あなたもSEOキーワード選定を攻略できますよ。

キーワードを選んだ後にやるべきことまで解説してますので、安心してください。

前置きが長くなりました。

それでは、キーワードの選び方を解説していきます。

※「SEOの仕組みと検索順位を上げる方法を先に知りたい!」という方は、下記記事を読んでから、本記事に戻ってくることのがおすすめです。

SEOキーワード選定とは?

SEOキーワードとは、ユーザーがGoogleなどの検索エンジンで検索する語句のことです。

ここでは、下記について解説します。

①:キーワードと検索結果の関係性

②:クロール・インデックスの仕組み

③:実際のキーワードの検索結果

①:キーワードと検索結果の関係性

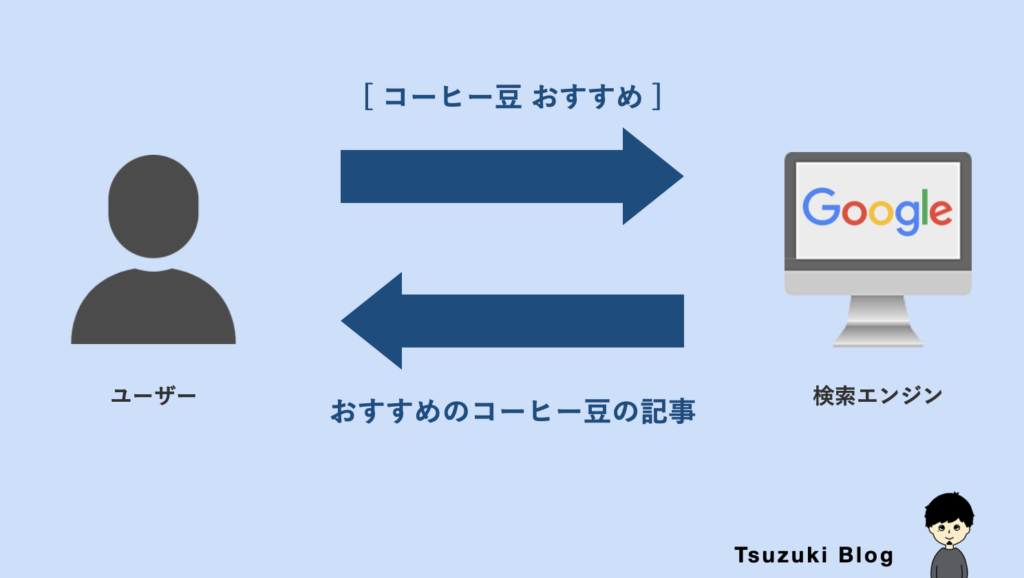

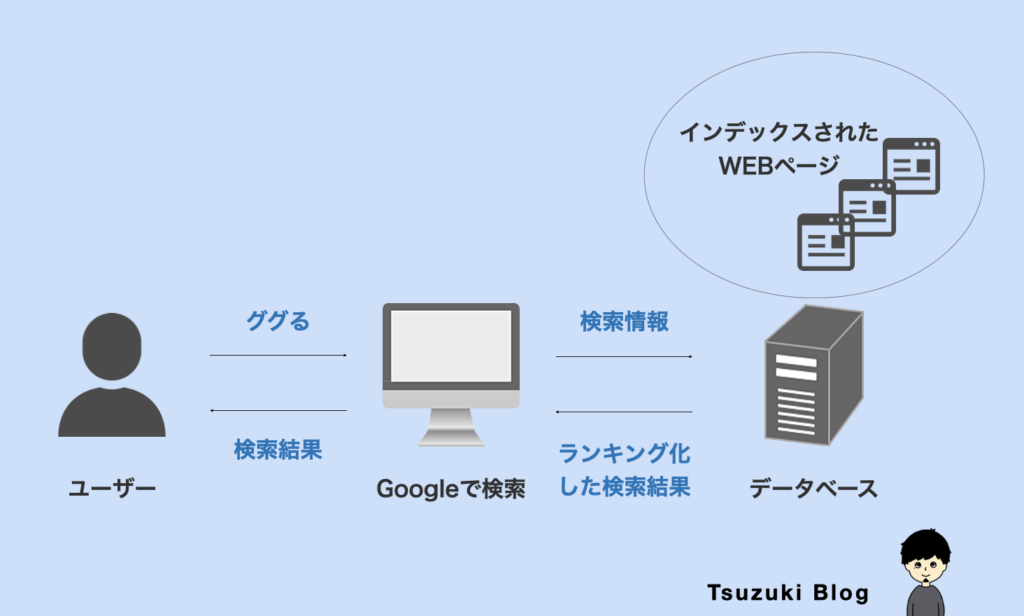

ユーザーは知りたい情報を手に入れるために、キーワード検索します。

ユーザーがキーワード検索をすると、検索エンジンが検索結果を返してくれます。

SEOキーワード選定とは、検索されるキーワードを先回りして選定しておく作業です。

上の例でいえば、選定すべきSEOキーワードは [ コーヒー豆 おすすめ ] になります。

SEOキーワードに対するコンテンツを作成しておくことで、検索上位を狙うわけです。

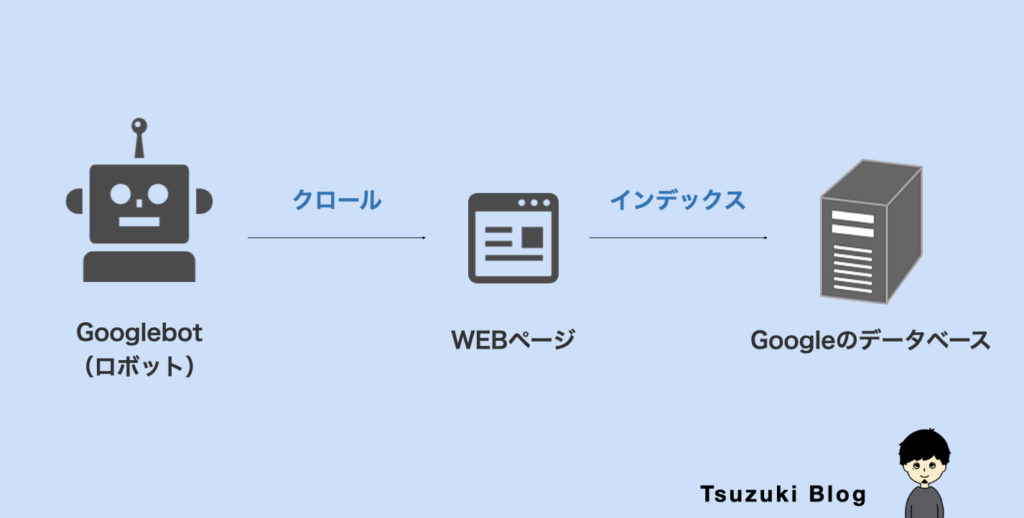

②:クロール・インデックスの仕組み

次に、キーワード検索されたときに、インデックスされたコンテンツをランキング化して、検索結果に表示します。

上記のような仕組みで、Googleの検索結果が表示されているということです。

③:実際のキーワードの検索結果

実際、 [ コーヒー豆 おすすめ ] で検索してみると、「コーヒー豆のおすすめランキング」といった記事が1位に表示されました。

![[ コーヒー豆 おすすめ ] の検索結果](https://www.tsuzukiblog.org/wp-content/uploads/2019/12/スクリーンショット_2024-11-14_21_09_43-1024x553.png)

1位の記事は、コーヒー専門家が監修に入り、バリスタが「コーヒー豆55種の比較ランキング」をわかりやすく紹介していました。

「おすすめのコーヒー豆が知りたい」という読者ニーズが満たされている記事ですね。

まとめると、キーワードとは検索エンジンで検索される語句のことで、SEOで上位を取るためにはキーワード選定をしておく必要があるということです。

SEOキーワード選定が重要視される理由

キーワード選定が重要視される理由は、SEOにおけるセンターピンの役割を果たすからです。

どれだけ素晴らしい記事コンテンツを作成しても、キーワード選定せずに書いていたら、アクセスは集まらないんですね。

最初にセンターピンめがけてボウリング玉を投げるように、最初にキーワード選定からスタートしましょう。

キーワード選定は、SEOにおける「ターゲット(誰)」を決める作業です。

例えば、 [ 京都 ランチ おすすめ ] というキーワードの場合、「京都でランチを探している人」がターゲットだとわかりますよね。

キーワード選定がバチっと決まれば、SEOでやるべきことは非常にシンプルになります。

このように、SEOにおいてキーワード選定が重要視されるのは、SEOのターゲットを決める役割があるからです。

SEOキーワードの種類と分類を理解しよう

キーワード選定をより効果的に行うためには、キーワードの「種類」や「分類」を知っておくことが大切です。

これにより、キーワードごとの特性やユーザーの意図を深く理解できます。

①:検索ニーズに基づく4つのキーワード分類

キーワードは、ユーザーが検索する目的(検索ニーズ)によって、大きく4つのタイプに分類できます。これはGoogleも提唱している考え方です。

それぞれの特徴を理解しておきましょう。

| 分類 | 検索ニーズ(~したい) | キーワード例 | 特徴 |

| Knowクエリ | 知りたい | 「SEOとは」「ブログ 始め方」「〇〇 費用」 | 情報収集が目的。潜在層へのアプローチや認知拡大向け。 |

| Doクエリ | やりたい | 「WordPress インストール」「〇〇 予約」「資料請求」 | 具体的な行動が目的。方法や手順を探している。 |

| Goクエリ | 行きたい | 「Tsuzuki Blog」「〇〇(店舗名) アクセス」「YouTube」 | 特定のサイトや場所への移動が目的。指名検索が多い。 |

| Buyクエリ | 買いたい | 「〇〇(商品名) 購入」「レンタルサーバー おすすめ」「WordPress テーマ 有料」 | 購入が目的(Doクエリの一種)。比較検討段階のユーザーが多い。 |

◼️Knowクエリ(知りたい)

何かについて情報を得たいときのキーワードです。検索ボリュームが大きいことが多いですが、すぐに行動(購入など)につながるとは限りません。

◼️Doクエリ(やりたい)

具体的なアクションを起こしたいときのキーワード。「〇〇する方法」を探している場合が多く、Knowクエリよりコンバージョンに近いと言えます。

◼️Goクエリ(行きたい)

特定のウェブサイトや場所へ行きたいときのキーワードです。サイト名やブランド名での指名検索がこれにあたります。

◼️Buyクエリ(買いたい)

商品やサービスの購入を検討している段階のキーワード。Doクエリの一種ですが、最もコンバージョンに近い重要なキーワード群です。

上記の分類を意識することで、キーワードに隠されたユーザーの意図をより正確に読み解き、コンテンツの目的に合わせたキーワード選びができるようになります。

ブログアフィリエイトで稼ぎたいなら、DoクエリやBuyクエリを狙って記事を書いていくのがポイントです。

②:検索ボリュームに基づくキーワード分類

キーワードは、1ヶ月あたりに検索される回数(検索ボリューム)によっても、以下の3つに分類されます。

| 分類 | 月間検索ボリューム目安 | キーワード例 | 特徴 |

| ビッグキーワード | 10,000回~ | 「ブログ」「SEO」 | 検索意図が広い。競合が多く上位表示は困難だが、アクセス数は大きい。 |

| ミドルキーワード | 1,000~10,000回 | 「ブログ 始め方」「SEO対策 費用」 | 意図がやや具体的。上位表示難易度は中程度。アクセス数もそこそこ見込める。 |

| スモールキーワード (ロングテールキーワード) | ~1,000回 | 「ブログ 始め方 初心者 スマホ」「SEO対策 費用 相場 中小企業」 | 意図が明確。競合が少なく上位表示しやすい。コンバージョン率が高い傾向。 |

◼️ビッグキーワード

検索回数が非常に多いですが、その分競合も強く、上位表示させるのは至難の業です。また、検索意図が広いため、必ずしもコンバージョンにつながるとは限りません。

◼️ミドルキーワード

ビッグキーワードより具体的で、上位表示の難易度も少し下がります。アクセス数とコンバージョンのバランスが取れていることが多いです。

◼️スモールキーワード(ロングテールキーワード)

検索回数こそ少ないものの、検索意図が非常に明確です。読者の悩みにピンポイントで応える記事を作りやすく、成果にも繋がりやすい傾向があります。競合が少ないため、ブログ初心者でも比較的上位表示を狙いやすいのが大きなメリットです。

SEOの基本的な戦略としては、まずロングテールキーワードで着実にアクセスを集め、サイト全体の評価を高めながら、徐々にミドル、ビッグキーワードを狙っていくのがおすすめです。

月間検索ボリュームが10〜100くらいの、上位を取りやすいキーワードで上位表示の感覚をつかんでから、よりボリュームの大きいキーワードを狙っていくとモチベーションも保ちやすいですよ!

③:サジェストキーワード・関連キーワード・LSIキーワードとは?

キーワード選定を進める中で、「サジェストキーワード」「関連キーワード」「LSIキーワード」といった言葉を耳にすることがあります。

それぞれの違いを理解しておきましょう。

サジェストキーワードとは、Googleなどの検索窓にキーワードを入力した際に、検索候補として自動で表示されるキーワードのことです。

下記は、「ブログ 始め方」と検索窓に打ち込んだ画面ですが、下に「ブログ 始め方 無料」などのサジェストキーワードが表示されています。

ユーザーがよく検索する組み合わせや、検索場所、過去の検索履歴などに基づいて表示され、リアルタイムなユーザーニーズを探るヒントになります。

関連キーワードは、あるキーワードで検索した結果ページの下部などに表示される「他のキーワード」のことです。

下図は、「ブログ 始め方」で検索した際の例です。下の赤枠で囲まれている部分が、関連キーワードになります。

検索したキーワードと関連性が高いとGoogleが判断したキーワードが表示され、ユーザーが次に検索しそうな言葉や、検索意図を広げるためのアイデアを与えてくれます。

LSIキーワード (Latent Semantic Indexing) は、あるキーワードについて語る際、一緒によく使われる言葉(共起語)や、文脈上関連が深いとされる言葉のことです。

例えば、「SEO」というキーワードであれば、

「検索エンジン」

「アルゴリズム」

「コンテンツ」

「被リンク」

などがLSIキーワードにあたります。

これらを記事に含めることで、テーマの網羅性や専門性が高まります。

上記のキーワードは、キーワード選定の幅を広げたり、記事の質を高めたりする上で非常に役立ちます。

ツールなどを活用して効率的に収集しましょう。

SEOキーワード選定のやり方手順

SEOキーワード選定のやり方を7つの手順でわかりやすく解説していきます。

STEP1:メインキーワードを決める

STEP2:関連キーワードを洗い出す

STEP3:ツールを使わずキーワードを発掘する

STEP4:キーワードの検索ボリュームを調査する

STEP5:キーワードを整理・分類する

STEP6:競合サイトを分析する

STEP7:対策キーワードと優先順位を決める

1つずつ、事例を用いながらご紹介しますね。

STEP1:メインキーワードを決める

まず最初に、あなたのブログテーマの中心となる「メインキーワード(軸キーワード)」を1つ決めましょう。

このメインキーワードは、これから展開していく記事全ての土台となります。

たとえば、僕のブログ「Tsuzuki Blog」は「ブログ」や「アフィリエイト」をメインテーマにしているので、メインキーワードもこれらにあたります。

あなたが「キャンプ」についてのブログを運営するなら、メインキーワードは「キャンプ」になりますね。

この段階では、具体的すぎず、かつ抽象的すぎないキーワードを選ぶのがポイントです。

「キャンプ」を「アウトドア」のように広げすぎると、関連キーワードが膨大になり、ブログの専門性が薄れてしまいます。

まずは、あなたのブログが最も伝えたい、核となる1ワードを明確にしましょう。

STEP2:関連キーワードを洗い出す

メインキーワードが決まったら、次はそのキーワードに関連する語句を洗い出していきましょう。

メインキーワードだけでは、読者が具体的に何を知りたいのか、そのニーズを掴みきれません。

関連キーワードを広く集めることで、読者の多様な検索意図を把握し、ブログで扱うべきトピックを明確にできます。

関連キーワードの洗い出しには、ツールを使うのが最も効率的です。

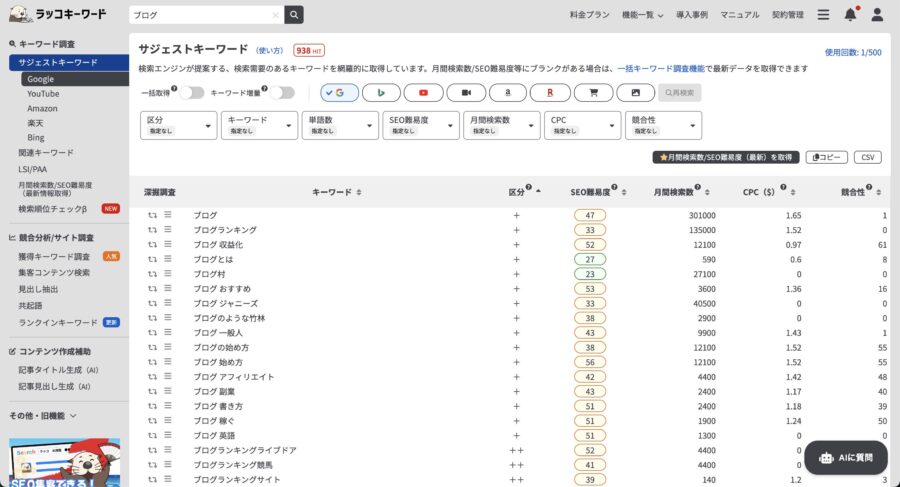

代表的なツールとしてラッコキーワードがあります。

無料から利用でき、メインキーワードを入力するだけで、関連性の高いキーワード候補を大量にリストアップしてくれます。

ツール以外にも、キーワードのヒントはたくさんあります。

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトや、X(旧Twitter)などのSNSで、ユーザーがどんな疑問や悩みを発信しているかを調べるのも有効です。

リアルな声から、思わぬキーワードのヒントが見つかることもありますよ。

正直、一番効果的なキーワード洗い出しの方法と言ってもいいでしょう。

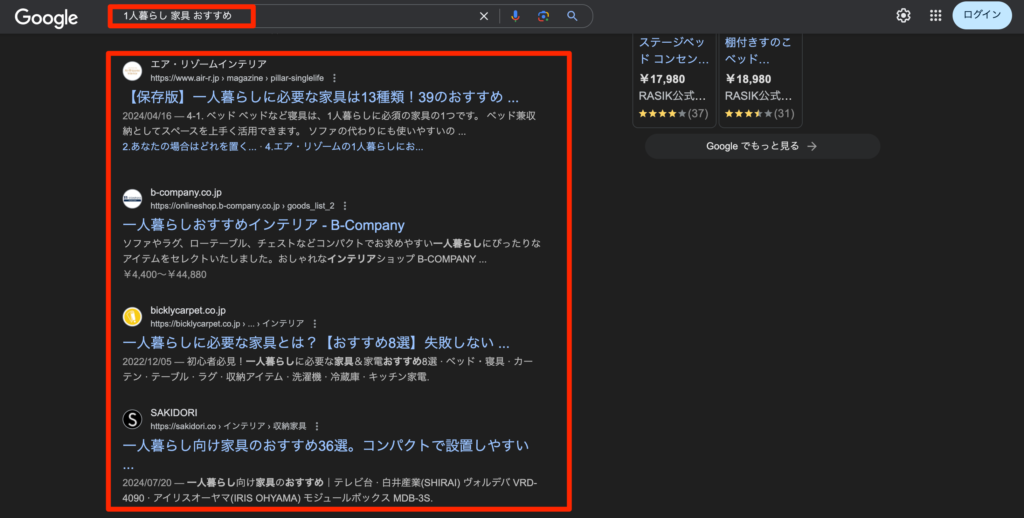

例えば、 [ 1人暮らし 家具 おすすめ ] で検索して1ページ目に出てきた、WEBメディアやブログなどを、ラッコキーワードで分析します。

検索1位のWEBメディアを分析してみました。

ラッコキーワードの「サイト調査」をクリックして、ドメインを入力して、「検索」をクリックします。

「検索」をクリックすると、推定アクセス数、100位圏内のキーワードの数が表示されます。

下にスクロールすると、どんなキーワードで何位に入っており、どのくらいのアクセス数があるのかなど、一覧で表示することができます。

ラッコキーワードの無料プランだと、獲得キーワードは10件までしか分かりません。

10件だとさすがにリサーチ量が不足するので、50件までわかるエントリープラン(月440円)か、300件までわかるライトプラン(月990円)がおすすめです。

競合サイトがどんなキーワードで検索上位を取っているのかリサーチすることで、あなたが狙うべきキーワードがわかってくるはずです。

STEP3:ツールを使わずキーワードを発掘する【重要】

STEP2でツールを使った関連キーワードの洗い出しを行いましたが、ツールだけに頼るのは非常に危険です。

なぜなら、ツールで見つかるキーワードは、競合も同じように見つけられるからですね。

本当に価値があり、成果につながる「お宝キーワード」を見つけるためには、必ず自分の頭で考え、人力でキーワードを洗い出す作業が欠かせません。

ツールは「メインキーワード+〇〇」のような組み合わせを見つけるのは得意ですが、以下のような重要なキーワードを見逃してしまう可能性が高いのです。

- 商標キーワード:商品名やサービス名を含むキーワード(例:「エックスサーバー 評判」「SWELL カスタマイズ」)

- お悩み系キーワード:読者の具体的な悩みや疑問を反映したキーワード(例:「ブログ 記事 書けない」「アクセス 増えない」)

例えば、[ブログ]というキーワードをラッコキーワードで調査しても、[エックスサーバー 評判]のような、商標キーワードは直接出てきません。

しかし、商標キーワードは購入意欲が非常に高く、収益化において極めて重要です。

同様に、[記事が書けない][アクセスが増えないといった、メインキーワード[ブログ]を含まないお悩み系キーワードも、ツールだけでは見つけにくいです。

お悩みキーワードは、商標キーワードほど収益性が高くないですが、悩みの解決策としてアフィリエイト案件を訴求できるので稼げます。

稼げずに悩む初心者の多くは、ツールで見つけた[ブログ 〇〇]のようなキーワード(特に検索ボリューム100〜1000程度)ばかりを狙いがちです。

しかし、これらのキーワードは競合が多くて上位表示が難しかったり、Knowクエリが多くて収益化に繋がりにくかったりします。

結果として、「たくさん記事を書いたのに稼げない…」という状況に陥りやすいのです。

ツールはあくまで効率化のための補助と考え、読者の立場に立って、

「どんな言葉で検索するだろう?」

「どんなことに悩んでいるだろう?」

と想像し、商標キーワードやお悩み系キーワードを徹底的に人力で洗い出すことが大切です。

これが競合と差をつけ、ブログで成果を出すための重要な鍵となります。ここを軽視すると、100記事書いても稼げません。

STEP4:キーワードの検索ボリュームを調査する

次に、キーワードが実際にどのくらい検索されているかを示す「検索ボリューム」を調査します。

検索ボリュームを知ることで、そのキーワードに対する世の中の需要の大きさがわかります。

全く検索されていないキーワードで記事を書いてもアクセスは期待できないため、この調査は非常に重要です。

検索ボリュームの調査には、ツールを活用します。

ラッコキーワードの有料プランや、Googleキーワードプランナー(Google広告アカウントが必要)が代表的です。

ラッコキーワードを使えば、STEP2やSTEP3でリストアップしたキーワードの検索ボリュームを一括で調査できます。

手順を画像つきで解説していきますね。

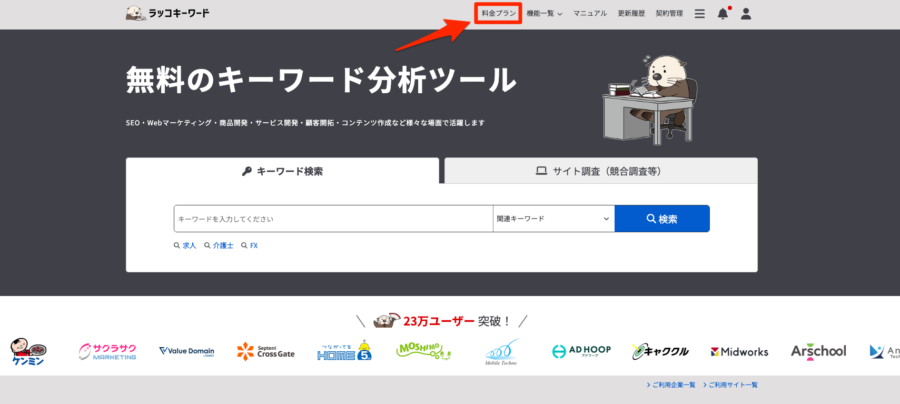

①ラッコキーワードの有料プランに登録

②「一括キーワード調査」でデータ取得

③検索ボリュームをチェック

手順を詳しく解説します。

①ラッコキーワードの有料プランに登録する

キーワードの検索ボリュームは、ラッコキーワードを使って調べます。

ラッコキーワードの有料プランに加入すれば、検索ボリュームを調査可能です。

検索ボリュームを調べるときに課金して、使わなくなったら解約することもできます。

ラッコキーワードの公式サイトから、「料金プラン」をクリックしましょう。

料金プランのページが表示されます。

流れとしては、

- 上のタブで「月払い」か「年払い」を選ぶ

- 「エントリー(月440円)」もしくは「ライト(月990円)」を選択する

という感じです。

年払いだと、料金が40%お得になります。

お試しで使いたい人は、最初は「月払い」にして気に入ったら「年払い」に変更するのもありです。

僕は月100回まで検索ボリュームをチェックできる「ライトプラン」に課金しています。初心者は「エントリープラン」で問題ないかなと。

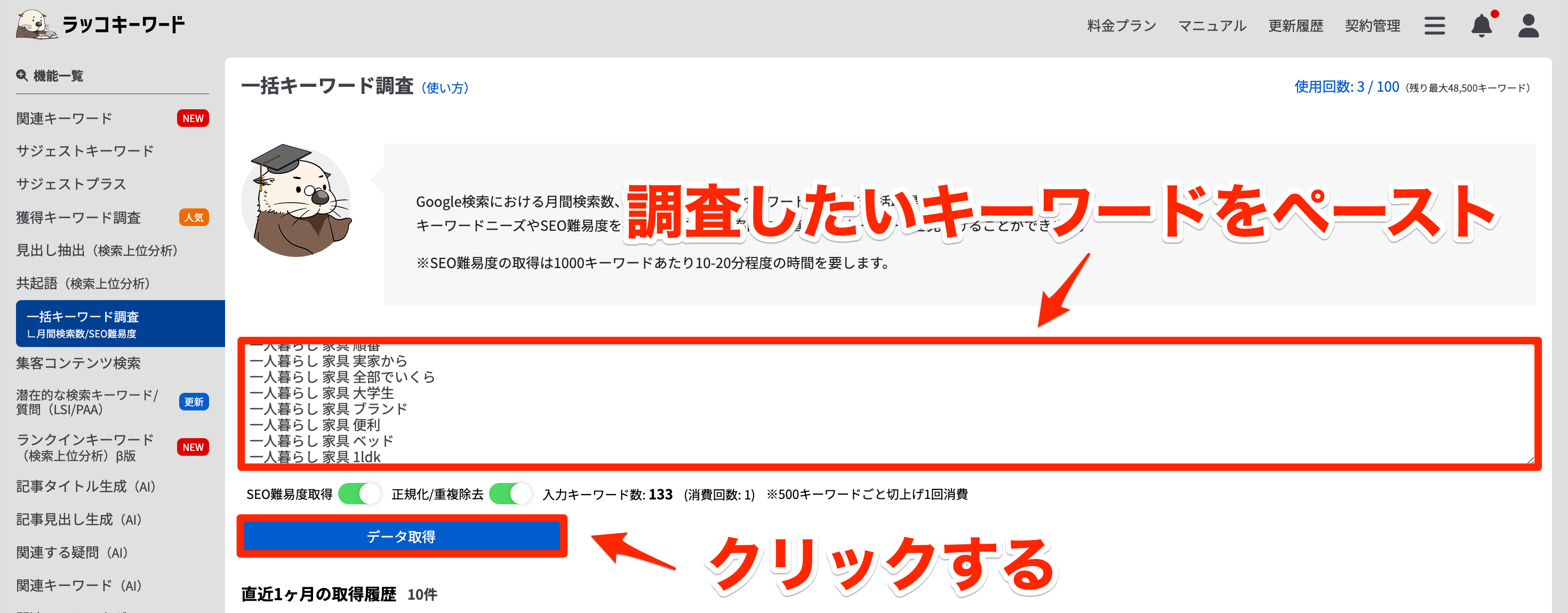

ラッコキーワードのトップページから、「一括キーワード調査」のプルダウンをクリックします。

そうすると、一括キーワード調査の画面になります。

②「一括キーワード調査」でデータ取得する

一括キーワード調査のページが表示されたら、調査したいキーワードをペースとして「データ取得」をクリックします。

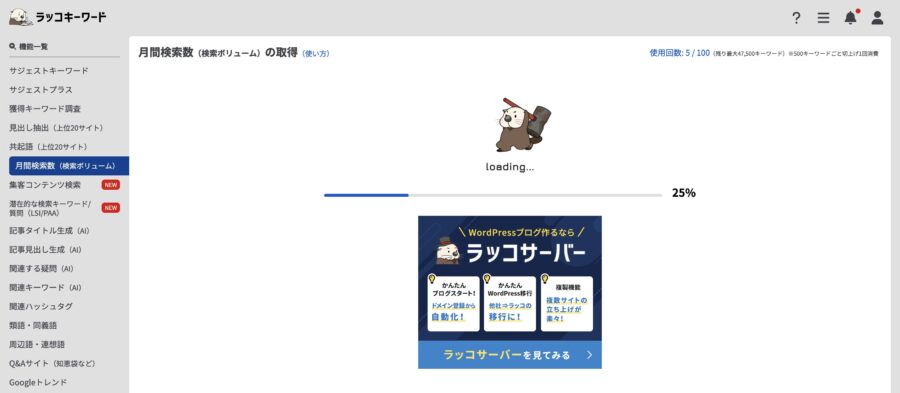

下記のように、ラッコが仕事しているアイコンをみながら待ちます。

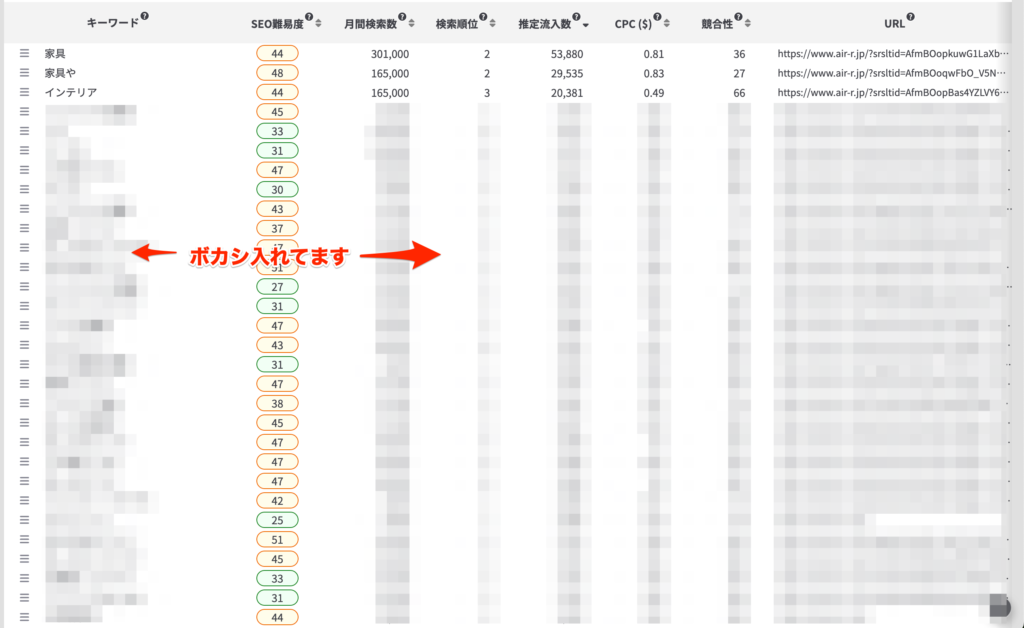

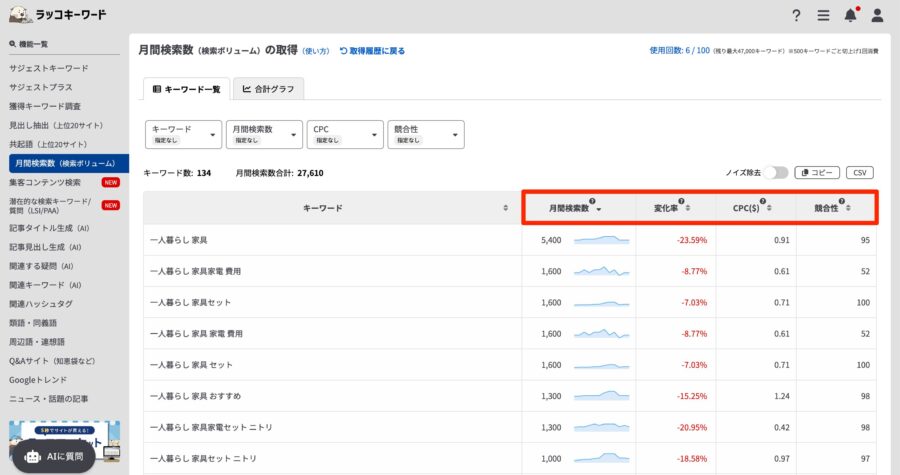

調査が完了すると、各サジェストキーワードごとの、

- 月間検索数:1ヶ月に何回Googleで検索されているか?

- 変化率:過去12ヶ月の検索ボリュームに対する、直近1ヶ月の検索ボリュームの割合。数字が大きいほど、最近よく検索されていることがわかる。

- CPC($):高いほど収益性の高いキーワード

- 競合性:Google広告の入札の競合性が高い=人気のキーワード

が分かります。

サジェストキーワードの一覧から、そのままキーワードの検索ボリュームを調査することも可能です。

サジェストキーワードの一覧を表示したら、右上の「月間検索数を取得する」をクリックします。

そうすると、一括キーワード調査のページに移り、検索欄にサジェストキーワードが挿入された状態になります。

あとは、先ほどと同じように「データ取得」をクリックすればOKです。

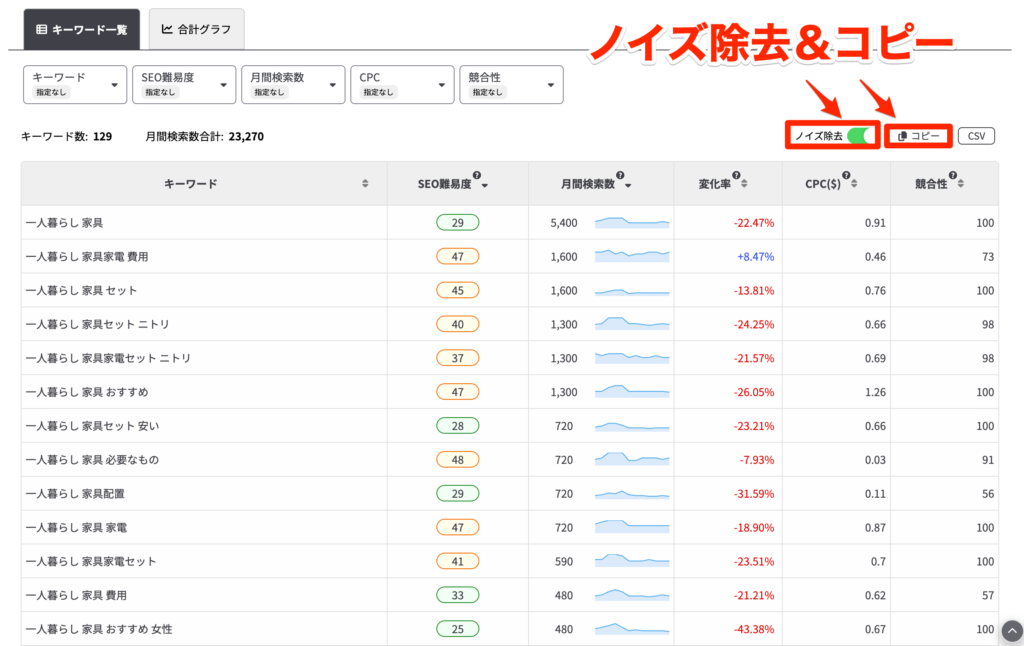

③検索ボリュームをチェックする

データが表示されたら、「検索ボリューム(月間検索数)」をチェックしていきましょう。

上記のように表示されます。

右上にある「CSV」をクリックすると、ダウンロードすることも可能です。

※エクセルやスプレッドシートに直接コピペしたいという人は、「コピー」でも構いません。

それぞれ、表示順を変更できるので、好きなソート順に並べてみてください。

また、「合計グラフ」というタブをクリックすると、過去12ヶ月の検索ボリューム数がグラフで表示されます。

続いて、抽出したサジェストキーワードごとの月間検索ボリュームを使って、キーワードの優先順位をつけていきます。

STEP5:キーワードを整理・分類(グルーピング)する

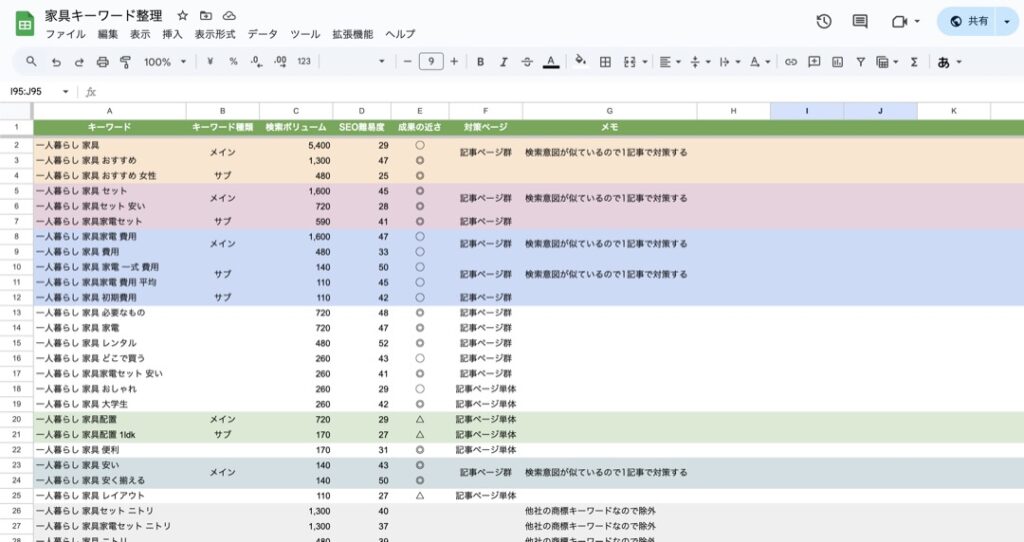

検索ボリュームまで調査できたら、集めたキーワードを整理・分類(グルーピング)していきます。

なぜグルーピングが必要かというと、関連性の高いキーワード群を把握し、記事作成の計画を立てやすくするためです。

検索意図が非常に近いキーワードは、無理に別々の記事にする必要はなく、1つの記事でまとめて対策した方が効率的です。

たとえば、[ブログ 始め方][ブログ 開設][ブログ 作り方]といったキーワードは、検索している人の意図(ブログを始めたい)がほぼ同じですよね。

これらを同じグループとして認識し、1つの記事で網羅的に解説することで、読者の満足度も高まります。

また、グルーピングは「キーワードカニバリゼーション」を防ぐためにも重要です。

カニバリゼーションとは、同じようなテーマの記事が複数存在し、お互いのSEO評価を食い合ってしまう現象のことです。

カニバリゼーションが起きると、SEOでの評価が分散されてしまい、上位表示しにくくなるので注意しましょう。1検索意図=1記事で作成するのが原則です。

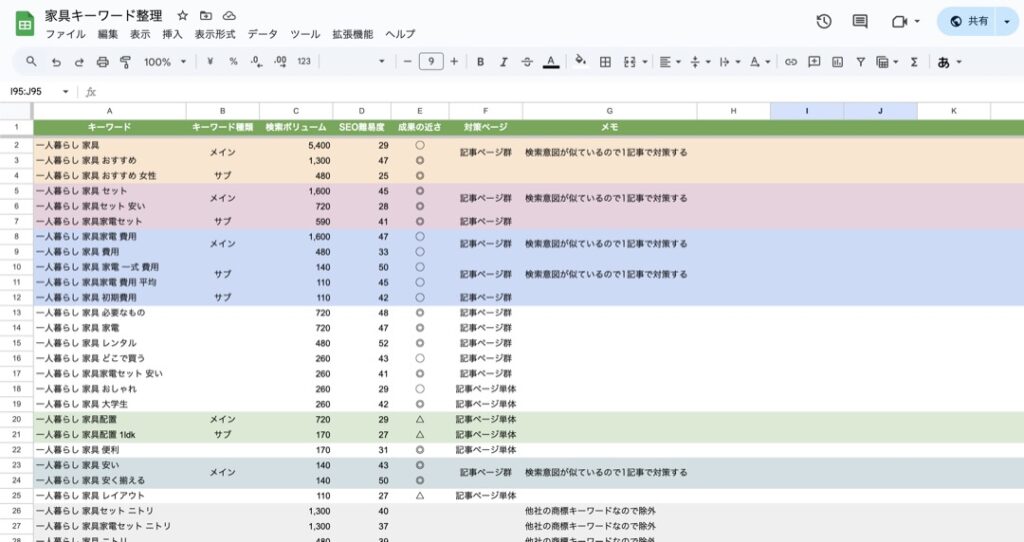

キーワードの整理には、GoogleスプレッドシートやExcelを使うのが便利です。

以下のように、キーワード、月間検索ボリューム、想定される検索意図、グループ名などを一覧で管理できるシートを作成しましょう。(家具メディアの例になります)

検索意図が近いものを色分けするなど、自分が見やすいように工夫してみてください。

このグルーピング作業を通して、ブログ全体の構成や、どんな記事を書いていくべきかが見えてきます。

STEP6:競合サイトを分析する

キーワードがある程度整理できたら、実際にそのキーワードで上位表示されている競合サイトを分析します。

検索上位に表示されているサイトは、Googleが「ユーザーの検索意図に合っている」と評価しているサイトです。

つまり、競合サイトはあなたのブログがお手本にすべき対象であり、同時に乗り越えるべき壁でもあります。

まずは狙いたいキーワードでGoogle検索し、上位5〜10サイトほどをチェックしましょう。

特に以下の点に注目して分析します。

- どのようなトピックを扱っているか?

- どのような見出し構成になっているか?

- 記事の切り口や独自性は何か?

- サイトの種類は?(企業サイトか、個人ブログか、専門メディアか)

- コンテンツの質や量はどうか?(文字数、画像の質、情報の深さなど)

競合サイトが必要としている情報や、ユーザーが満足するであろうコンテンツのレベル感を把握することが目的です。

また、競合サイトの強さも確認しましょう。

大手企業サイトや、専門性の高いメディアばかりが上位を占めている場合、個人ブログが同じ土俵で戦うのは難しいかもしれません。

ドメインパワー(サイトの信頼性や権威性を示す指標)なども参考に、勝算があるキーワードなのかを見極める必要があります。

競合分析を通じて、自社のブログが提供すべき価値や、差別化できるポイントを見つけ出しましょう。

STEP7:対策キーワードと優先順位を決める

いよいよ最後のステップです。

これまでの調査・分析結果をもとに、どのキーワードから対策していくか、優先順位を決めます。

ブログ運営に使える時間や労力は限られています。

そのため、やみくもに記事を作るのではなく、効果の高いキーワードから戦略的に取り組むことが重要です。

優先順位を決める手順は、以下の3つです。

①:SEO対策しないキーワードを消去する

②:キーワードの対策ページを策定する

③:成果に近いキーワードから対策する

①:SEO対策しないキーワードを消去する

最初に、不要なキーワードを洗い出すための、仕分け作業をします。

①検索ボリュームがないキーワード

②検索上位をほぼ取れないキーワード

③成果と関係のないキーワード

キーワード整理には、エクセル(もしくはGoogleスプレッドシート)が便利です。

ラッコキーワードで抽出したキーワードを、「ノイズ除去&コピー」をクリックして、エクセルやスプレッドシートに貼り付けます。(CSVアップロードでもOK)

下記のようになりますので、これをキーワード整理していきます。

検索ボリュームが「0」の場合、検索1位をとってもアクセスを見込めないため、この段階でキーワードリストから消去します。

もしも、「ツール上では検索ボリュームがなくても、読者のために絶対必要!」と思うキーワードがあれば、残しておきましょう。

その後、YMYLジャンルで上位の取れないキーワードを消去します。

例えば、検索1ページ目に政府機関や銀行ドメイン、病院ドメインなどで埋まっている場合、どれだけ頑張っても上位を取ることは不可能といえます。

このように、YMYLジャンルで上位を取れないキーワードは外しましょう。

一方、SEOの成果(アフィリエイト報酬、資料DL、商品購入)と関係のないキーワードも、リストから消去します。

残ったキーワードが、対策すべきキーワードリストです。

②:キーワードの対策ページを策定する

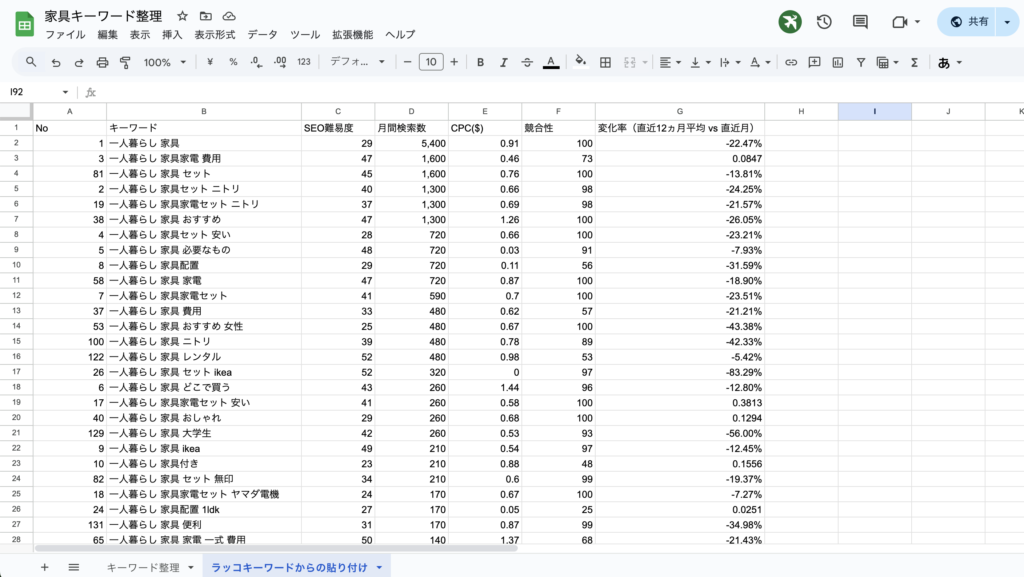

不要なキーワードを整理したら、対策ページを策定します。

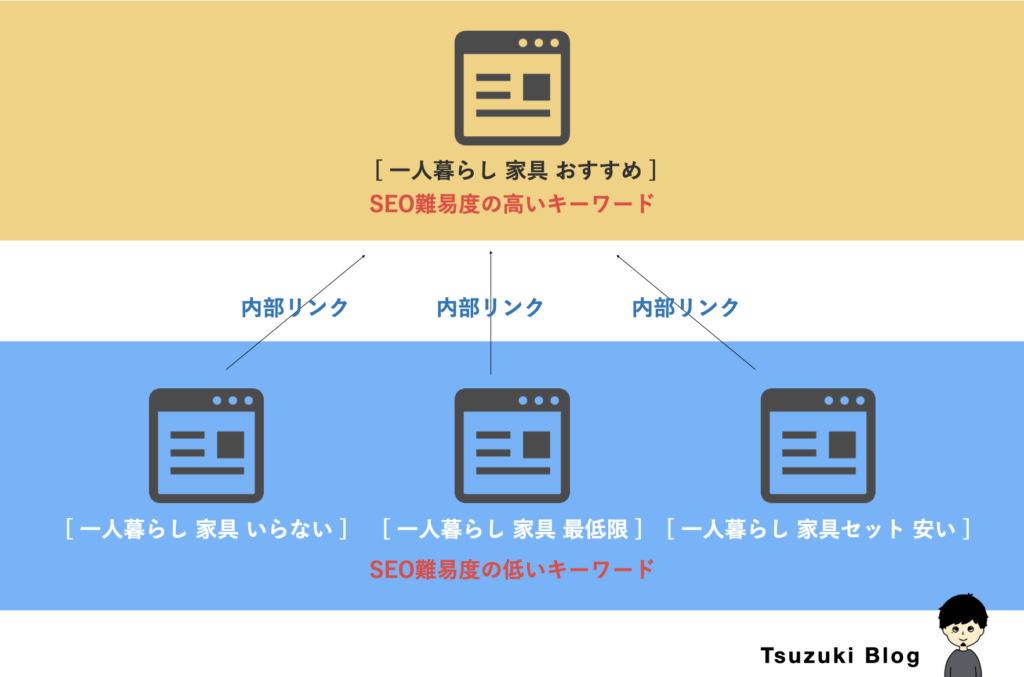

SEO難易度の低いキーワードは「記事ページ単体」で対策し、SEO難易度の高いキーワードは「記事ページ群」で対策するのがおすすめです。

例えば、 [ 一人暮らし 家具 おすすめ ] はSEO難易度が「47」なので、内部リンクでリンクジュースを集めた「記事ページ群」で対策するイメージになります。

ドメインパワーによりますが、SEO難易度「40」以上のキーワードになると、「記事ページ単体」で上位表示するのは難しいため、「記事ページ群」で対策していきましょう。

上記を踏まえて、キーワードごとの対策ページを記入していきます。

今回は例ということで、検索ボリューム100以上のキーワードを整理しました。

「キーワード種類」のメインとサブは、リンクジュースをサブ→メインで流すという意味です。(サブ記事からメイン記事に内部リンクを張るということ)

キーワード整理のポイントは、

- 検索意図が近くてメイン・サブの関係ができるキーワード群を同じ色でまとめる

- 対策ページには「記事ページ群」か「記事ページ単体」かを記入する

- 成果の近さには「そのキーワードで上位を取ると成果につながるか?」を示す

- 狙わないキーワードはグレーでまとめておく

の4点です。

自分でキーワード整理しているうちに、感覚をつかめるはずです。

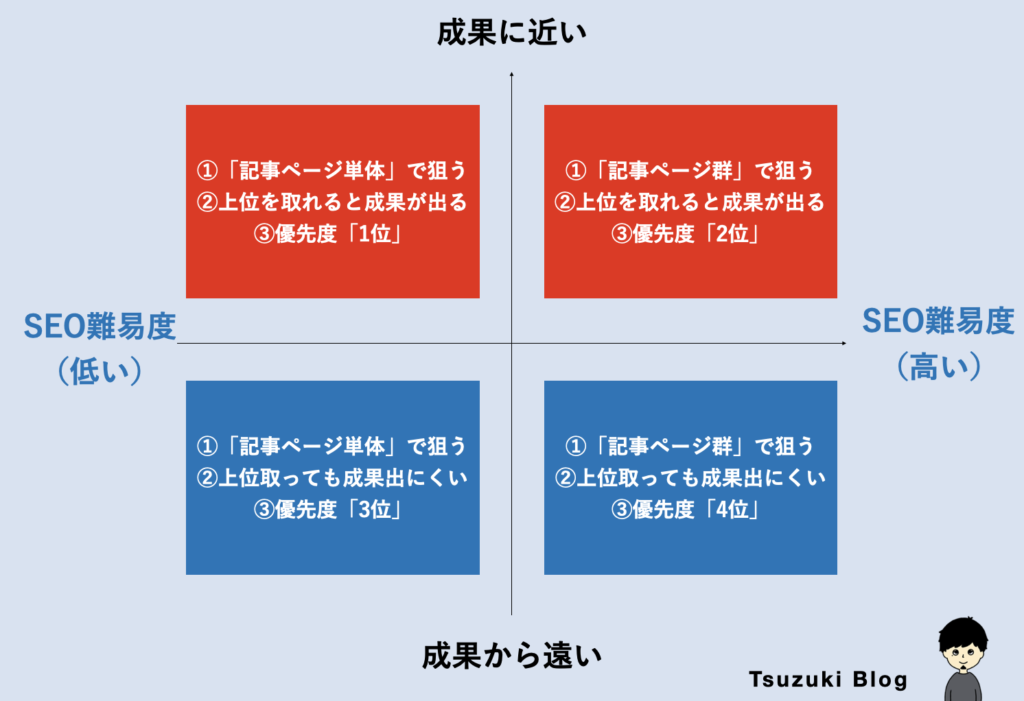

③:成果に近いキーワードから対策する

キーワード整理が終わったら、対策(コンテンツ作成)の優先度を決めていきましょう。

優先順位をつけるポイントは、成果から近く、上位を取りやすいキーワードです。

- 成果から近いキーワード:売れやすいキーワードのこと。 [ ◯◯ おすすめ ] [ ◯◯ 始め方 ] [ ◯◯ 評判 ] [ ◯◯ ◯◯ 比較 ] といった、商品購入前によく検索されるキーワードが成果から近いキーワードです。

- 上位を取りやすいキーワード:SEO難易度が30未満のキーワード。ドメインパワーが弱いなら、20未満を目安に考えると良いです。

「成果の近さ」と「SEO難易度」をマトリックスにすると、下記のような感じです。

成果に近いほど、SEO難易度も上がります。

そのため、「成果に近いけど、SEO難易度は低い」というお宝キーワードが見つかったら、最優先で対策していきましょう。

初心者のうちは、どれが成果に近いのかイメージしにくいと思います。

自分がネットでモノを買う前に、どんなキーワードで検索するか考えてみるとヒントが見つかるはずです。

キーワード選定後にやるべきSEOに強い記事の書き方

適切なキーワードを選定できたら、次はそのキーワードで検索上位を獲得し、読者の悩みを解決できる記事を作成するステップです。

STEP1:検索意図を深掘りする

STEP2:記事構成案を作成する

STEP3:質の高い本文を作成する(網羅性・独自性・専門性)

STEP4:タイトル・見出し・ディスクリプションへのキーワードの適切な入れ方

STEP1:検索意図を深掘りする

記事作成の第一歩は、選定したキーワードの裏側にある読者の「検索意図」を徹底的に深掘りすることです。

読者が「何を知りたいのか?」「どんな悩みを解決したいのか?」を正確に理解しなければ、読者の心に響く記事は書けません。

狙っているキーワードで実際にGoogle検索し、上位表示されている記事(特に1位〜5位)を熟読しましょう。

どのような情報が、どのような順番で書かれているかを分析することで、Googleが評価する「検索意図への回答」が見えてきます。

さらに、サジェストキーワードや関連検索、Yahoo!知恵袋なども参考にしながら、

「なぜこのキーワードで検索したのだろう?」

「この記事を読み終えた後、次に何を知りたくなるだろう?」

と読者の思考を追体験するように考えます。

キーワードから直接わかる「顕在的なニーズ」だけでなく、読者自身も明確には意識していないかもしれない「潜在的なニーズ」まで想像力を働かせることが重要です。

この検索意図の深掘りこそが、読者の満足度を高め、SEOでも評価される記事を作るための基礎となります。

検索意図の詳しい調べ方については、検索意図とは?調べ方、ブログやSEOに活かす方法を解説!で解説しています。

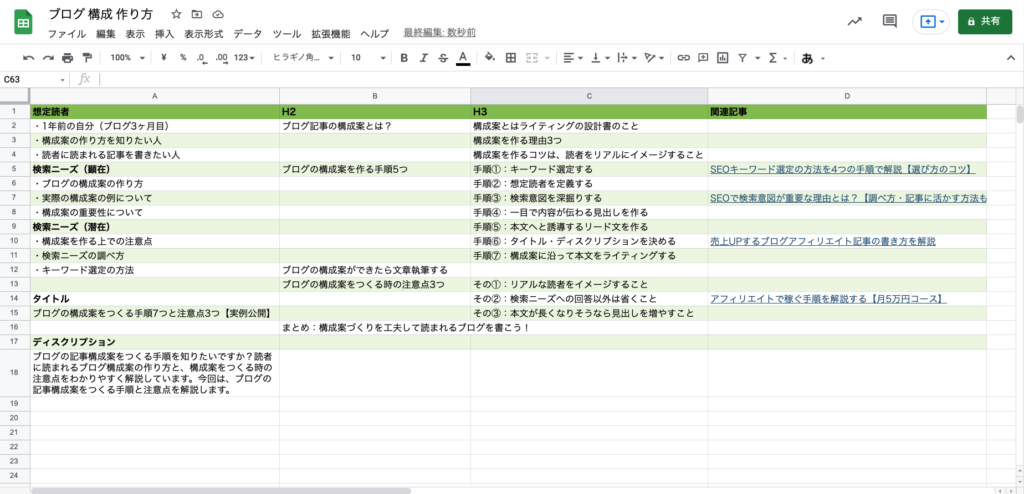

STEP2:記事構成案を作成する

検索意図を深く理解できたら、記事の設計図となる「記事構成案」を作成します。

構成案を作らずに書き始めると、話があちこちに飛んでしまったり、重要な情報が抜け落ちたり、読みにくい記事になりがちです。

質の高い記事を効率的に書くためには、しっかりとした構成案が不可欠です。

読者の疑問に答える流れを意識して、論理的な順序で見出し(H2, H3)を作成します。

時間をかけて質の高い構成案を作成することが、結果的に記事全体のクオリティを高め、執筆時間の短縮にも繋がります。

構成案の作り方の詳細は、ブログの記事構成案の作り方を7つの手順で解説【テンプレ付き】を参考にしてください。

STEP3:質の高い本文を作成する(網羅性・独自性・専門性)

構成案という骨組みができたら、いよいよ記事の本文を書いていきます。

ここで最も重要なのは、読者の検索意図を満たし、かつ競合記事よりも価値のある「質の高い本文」を作成することです。

質の高い本文を作成するために、以下の3つの要素を意識しましょう。

◼️網羅性

読者がそのキーワードで知りたいであろう情報を、構成案に沿って過不足なく解説します。疑問点が残らないよう、必要な情報を網羅的に提供することが重要です。

◼️独自性

あなた自身の経験談、体験、具体的な事例、独自の分析や考察を加えることで、他の記事にはない価値を生み出します。僕自身も、副業ブログで月100万円を達成した経験などを記事に盛り込むことで、独自性を出すように心がけています。

◼️専門性

不確かな情報や誤った情報は読者の信頼を損ねます。正確な情報に基づき、わかりやすく解説することを徹底しましょう。必要に応じて、公式サイトや公的機関のデータなど、信頼できる情報源を引用・参照することも有効です。

これらの要素に加えて、「読みやすさ」も非常に重要です。

一文を短くする、適度な改行を入れる、箇条書きや図解、画像を効果的に使うなど、読者がストレスなく情報を得られるように工夫しましょう。

文章作成のテクニックは、わかりやすい文章の書き方をブログ歴6年の筆者が解説【テクニック15選】で詳しく解説しています。

網羅性、独自性、専門性、そして読みやすさを兼ね備えた本文を作成することで、読者満足度とSEO評価の両方を高めることができます。

具体的な書き方のコツは、【初心者向け】ブログの書き方を計400本書いてきた筆者が解説も参考にしてみてください。

STEP4:タイトル・見出し・ディスクリプションへのキーワードの適切な入れ方

素晴らしい本文が書けても、それが読者や検索エンジンに 제대로 伝わらなければ意味がありません。

タイトル、見出し(H2, H3)、メタディスクリプションにキーワードを適切に入れることも、SEO対策において非常に重要です。

これらは、Googleが記事の内容を理解するための重要な手がかりであり、読者が検索結果画面でクリックするかどうかを決める「記事の顔」でもあります。

キーワードを入れる際のポイントは以下の通りです。

◼️タイトル

最も重要なキーワードをできるだけ前半(左側)に含めます。読者の検索意図と合致し、かつクリックしたくなるような具体的で魅力的な言葉を選びましょう。文字数は検索結果で省略されないよう、30文字前後が目安です。タイトルの付け方の詳細は失敗しないブログ記事のタイトルの決め方【クリック率を上げる】で解説しています。

◼️見出し (H2, H3)

各セクションの内容を表すキーワードや関連キーワードを自然な形で含めます。見出しを見ただけで、その部分に何が書かれているか大体わかるように意識しましょう。ただし、キーワードを不自然に詰め込みすぎると読みにくくなり、逆効果になる可能性があるので注意が必要です。

◼️メタディスクリプション

対策キーワードを含めつつ、記事の内容を100文字程度の魅力的な文章で要約します。「この記事を読むことで、どんな疑問が解決するのか」「どんなメリットがあるのか」を具体的に伝え、クリックを促しましょう。メタディスクリプションについてはメタディスクリプションとは?SEOに効く?書き方を例文付きで解説で詳しく解説しています。

これらの要素にキーワードを適切かつ自然に盛り込むことで、検索エンジンと読者の両方に記事の価値を効果的に伝えることができます。

キーワードの具体的な入れ方は、ブログのSEOキーワードの入れ方をわかりやすく解説【初心者】も参考にしてください。

キーワード選定・記事作成で失敗しないための注意点

ここまでSEOキーワード選定の手順と、選定したキーワードに基づいた記事の書き方を解説してきました。

最後に、キーワード選定や記事作成を進める上で、失敗を防ぎ、より効果を高めるための注意点を5つご紹介します。

これらを押さえておくことで、無駄な作業を減らし、着実に成果へと繋げることができますよ。

①:「1検索意図=1記事の原則」を守る

記事を作成する際には、「1つの検索意図に対して、1つの記事を作成する」という原則を徹底しましょう。

1つの記事にあれもこれもと異なる検索意図の内容を詰め込んでしまうと、記事のテーマがぼやけてしまい、Googleが「この記事は結局、何について最も詳しく書かれているのか?」を正しく評価しにくくなります。

その結果、どのキーワードを狙っているのかが不明確になり、どのキーワードでも検索順位が上がりにくくなる可能性があります。

1つの記事で1つの明確な検索意図にフォーカスし、その意図に対して深く、網羅的に答えること。

これがGoogleからの適切な評価を得て、カニバリゼーションを防ぐための基本戦略です。

②:最初はキーワード数を絞って取り組む(50〜100個目安)

キーワード選定を進めると、対策したいキーワードがたくさん見つかると思います。

しかし、特にブログ初心者のうちは、最初から全てのキーワードに手を出そうとしないことが大切です。

なぜなら、質の高い記事を1本書くだけでも、リサーチ、構成案作成、執筆、画像選定、装飾など、想像以上に多くの時間と労力がかかるからです。

選定したキーワードの中から、優先度の高いものを50〜100個程度に絞り込み、それらの記事作成に集中しましょう。

数を絞ることで、一つ一つの記事にしっかりと向き合い、質の高いコンテンツを作成できます。

50記事、100記事と書き終える頃には、キーワード選定やライティングのスキルも格段に向上しているはずです。

ブログを100記事書くことの効果については、ブログを100記事書くといくら稼げる?【収益とアクセス数を公開】でも詳しく解説しています。

④:ユーザーが実際に使う言葉を選ぶ

キーワードを選ぶ際には、専門用語や業界用語、あるいは自分だけが使うような言葉ではなく、ターゲットとなる読者が実際に検索で使うであろう「自然な言葉」を選ぶようにしましょう。

たとえば、あなたが引越し業者のブログを運営していて、「緩衝材」について記事を書くとします。

正式名称は「気泡緩衝材」かもしれませんが、多くの一般ユーザーは「プチプチ」という言葉で検索するのではないでしょうか?

もしターゲットが一般ユーザーなのであれば、「プチプチ」をキーワードの中心に据えて記事を書かないと、せっかく良い記事を書いても読者に見つけてもらえません。

キーワードを選ぶ際は、

- その言葉で実際に検索してみて、サジェストや関連検索にどんな言葉が出てくるか?

- ターゲット読者は普段の会話でどちらの言葉を使っているか?

といった視点で、読者の言語感覚に寄り添うことが大切です。

常に読者目線を忘れず、彼らが使う言葉で語りかけること。これが、読者に記事を届け、悩みを解決するための基本姿勢です。

⑤:関連記事を増やし、内部リンクを調整する

SEO上位を目指すなら、関連記事を増やしましょう

なぜなら、検索ボリュームの多い記事では、記事単体でSEO上位をとるのが、難しいからです。

このとき、Googleに関連記事として認識してもらうために、内部リンクを張って、ツリー構造を意識すると、SEO的にGOODです。

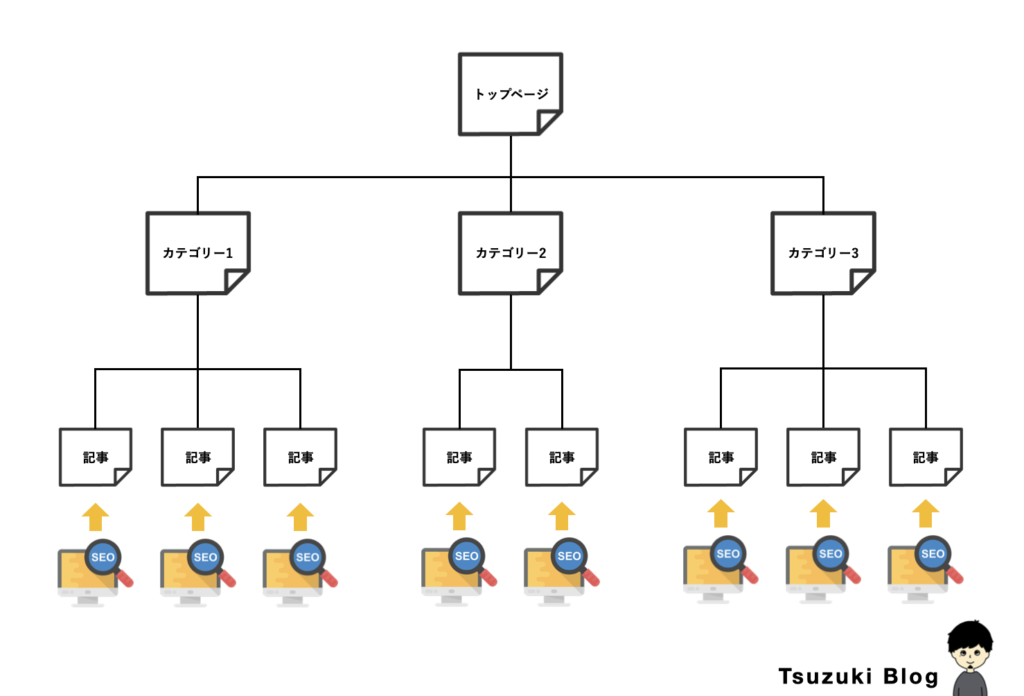

ツリー構造とは、上記のようなイメージです。

1つのキーワードから枝分かれして、派生のキーワードにつながっているため、木を模したツリー構造と呼ばれています。

具体的には、「家具 おすすめ」の記事の中で、検索ボリュームの小さい記事を、関連記事として紹介していくとOKです。

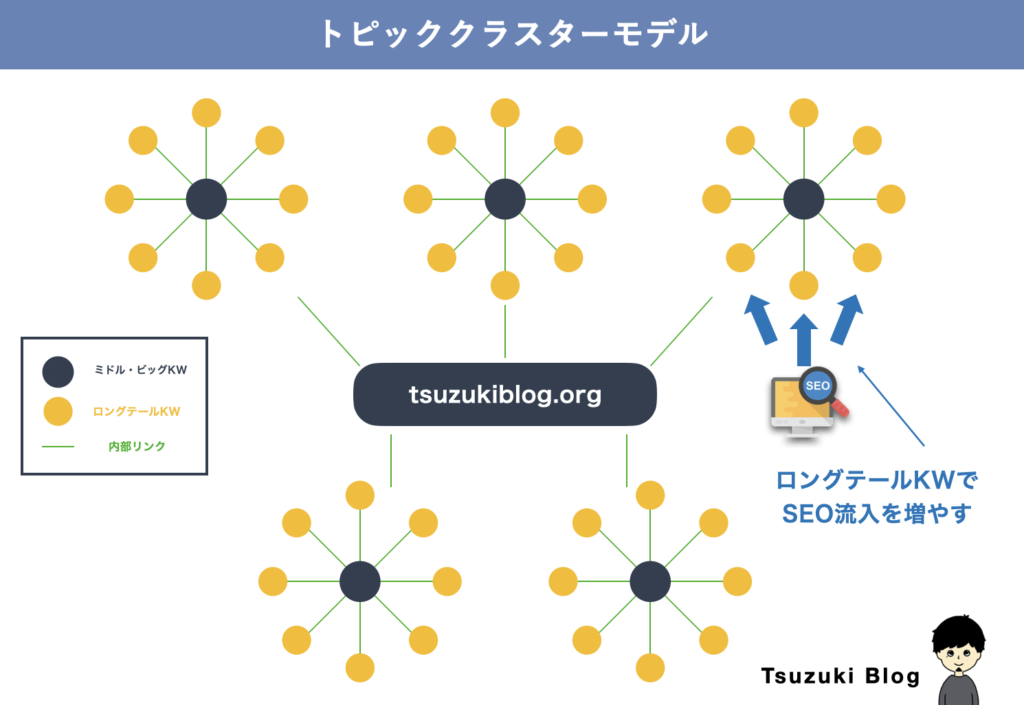

もしくは、「トピッククラスターモデル」というトピックごとにキーワード群をまとめる方法もあります。

SEO難易度の高いキーワードを「ピラーページ」として、周りの「クラスターページ」から内部リンクを張ってあげるイメージです。

上の図でいえば、黒い丸=ピラーページ、黄色い丸=クラスターページになります。

関連記事を増やして、内部リンクを設置していきましょう。

記事を書いた後にやるべきこと3つ

キーワード選定、お疲れさまでした。

次に、キーワード選定をして記事を書いた後にやるべきことをご紹介します。

①:検索順位チェックで答え合わせをする

②:定期的にキーワードを見直す

③:ビッグワード攻略は関連記事を増やす

①:検索順位チェックで答え合わせをする

SEOキーワードの検索順位をチェックしましょう。

記事公開してから1〜2ヶ月経つと、キーワードの順位変動が落ち着いてきます。このタイミングで、キーワードの検索順位を測定しましょう。

①:サーチコンソール(無料)

②:検索順位チェックツール(有料)

SEOキーワードは、Googleサーチコンソールの検索パフォーマンスで測定できます。

サイドバーの「検索結果」をクリックすると、キーワードの検索順位・クリック数・CTR(クリック率)が表示されます。

「フィルタ」→「ページ」でURLを指定すると、そのページの検索順位を見れます。公開から1〜2ヶ月経った記事をチェックしてみましょう。

サーチコンソールの場合、上記のように1記事1記事、ページ指定をしてキーワード順位をチェックしないといけないので大変です。

そこで、有料の検索順位チェックツールを使うことになります。

MacユーザーはRank Tracker、WindowsユーザーはGRCがおすすめです。僕はMacユーザーなので、Rank Trackerを使っています。

Rank Trackerも含めたおすすめの検索順位チェックツールは、おすすめ検索順位チェックツール9選【無料あり】にて解説しています。

記事冒頭でご紹介した当ブログの検索順位も、Rank Trackerで測定したものです↓

Rank Trackerについては、下記記事でご紹介しているのでチェックしてみてください。

キーワードの検索順位によって、その後の対応も変わります。

今回は、3つの順位パターンで、結果の意味あいと、対応策をお伝えします。

※順位測定には、Rank Trackerを使用しています。

パターン①:50位圏外のキーワード

50位圏外の場合、キーワードの検索意図と記事の内容がズレている可能性が高いです。

※YMYLに該当するキーワードで、今のドメインパワーでは上位を取れない場合は除きます。その場合、被リンク獲得など外部対策に力を入れるべきです。

同じキーワードで新規記事を作り、古い記事→新しい記事に対して「301リダイレクト」するのがおすすめです。

>> 【WordPress】301リダイレクトする方法を解説【評価を引き継ぐ設定の仕方】

なぜなら、今の記事をリライトするより新規記事を作成してしまった方が早いからですね。

新規記事をつくるときは、「想定読者」と「検索意図」を、もう一度調べてから、記事ボリュームを増やすなど、工夫してみましょう。

パターン②:30位以内のキーワード

30位以内の場合、さらに上位表示できる可能性があります。

リライトすることで、検索順位アップが期待できます。

>> 【SEO効果】ブログをリライトする具体的なステップ3つと注意点2つ【実例つき】

うまく改善できると、10位以内を目指せるので、自信を持ちましょう。

しかし、検索ボリュームが、1,000以上だと、記事1本では上位表示は厳しい可能性があります。

この場合、ロングテールキーワードを狙いつつ、関連記事を増やして内部リンクを貼りましょう。

パターン③:10位以内のキーワード

10位以内の記事は、すでにSEO的にGOODな状態です。

残りの上位記事との戦いになるので、

・ドメインの強さ

・被リンクの数

・サイテーション

などの自分でコントロールしにくい「E-E-A-T」の領域で差がつきます。

※ドメインの強さ:Mozというツールで測れます。

※被リンク:外部のサイトから、リンクを貼ってもらうこと。

※サイテーション:サイトがネット上やSNS上で言及されること。

※E-E-A-T:経験、専門性、権威性、信頼性のこと。特に、YMYLではE-E-A-Tの高さが重視される。

まずは、30位以内と同様に、リライトして様子見しましょう。

それでも上がらないようであれば、SNSを活用して被リンクをもらったり、サイテーションで評価される施策がおすすめです。

Twitterが役に立ちますよ。

>> Twitterのフォロワーを0から増やす方法【最初にやること9つ】

②:定期的にキーワードを見直す

キーワードリストは定期的に更新しましょう。

ジャンルにもよりますが、「コンテンツ制作+リライトが1クールまわるくらい」がいいので、3~4ヶ月に1回ほどで大丈夫です。

- 新しいキーワードの発見

- 検索ニーズ/検索意図の変化

- より効果的なキーワード整理を発見する

上記のようなメリットがあります。

特に、新しいキーワードを発見できれば、他サイトよりも早く上位表示を狙うことができ、情報の新鮮度もあがります。

キーワード整理はやればやるほど上達していくので、定期的にアップデートで質を高めましょう。

③:ビッグワード攻略は関連記事を増やす

ビッグワードで上位表示したいなら、記事単体ではなく関連記事を投下していきましょう。

関連記事を書き切ったら、E-E-A-Tの向上、被リンク数の獲得、SNSでのサイテーション獲得など、コンテンツ制作以外のことにも力を入れる感じですね。

SEOキーワード選定に役立つツール

SEOキーワード選定に役立つツールを3つご紹介します。

①:ラッコキーワード

②:Ahrefs(エイチレフス)

③:Ubersuggest(ウーバーサジェスト)

①:ラッコキーワード

ラッコキーワードは、キーワード調査を一括で行える便利ツールです。

①サジェストキーワード調査

②Q&Aサイト調査

③競合サイト調査

④検索ボリューム調査

⑤関連キーワード調査

1つのツールで、上記のような多様なキーワードを調査できます。

特に、今まではGoogle広告のキーワードプランナーを使っていた「検索ボリューム調査」をラッコキーワードできるようになったのは大きい変化です。

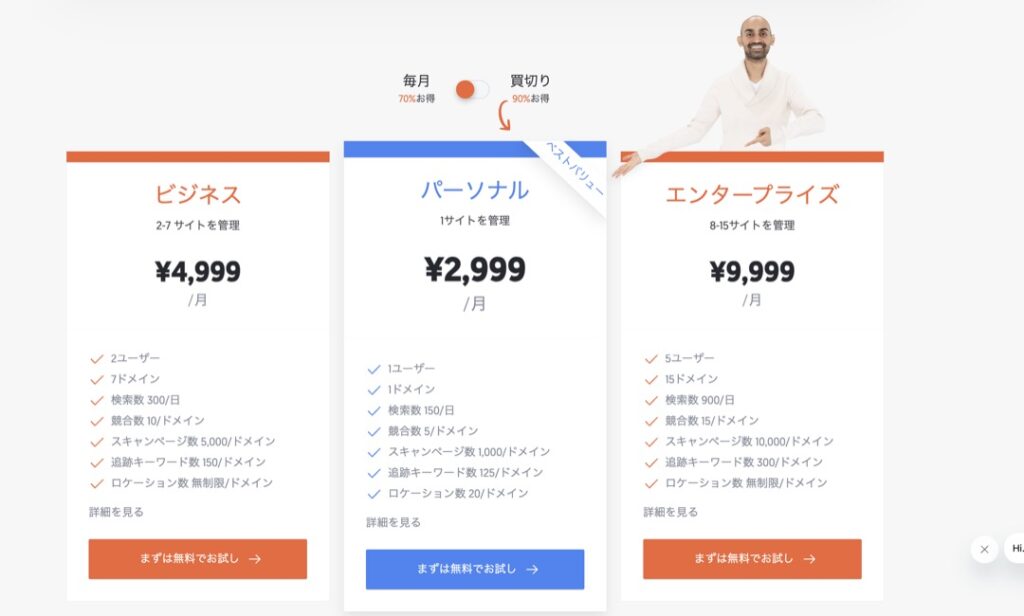

ラッコキーワードの料金プランは、下記になります。

SEO初心者の場合、「エントリープラン(月440円)」もしくは「ライトプラン(月990円)」を選んでおけば、問題なく利用できます。

ラッコキーワードは、SEO初心者にとって必須のツールです。

②:Ahrefs(エイチレフス)

Ahrefsは、シンガポールに本社を置く海外企業のSEOツールです。海外の利用者が多いのですが、ツールは日本語でも使えます。

①キーワード調査

②検索ボリューム調査

③競合サイト調査

Ahrefsは被リンク分析が強みのツールなのですが、キーワード調査にも利用できます。

Ahrefsの料金プランは、下記のような感じです。

SEO初心者が導入するにはちょっと高いので、中級者〜上級者になったタイミングで導入するのがおすすめです。

③:Ubersuggest(ウーバーサジェスト)

Ubersuggestは、無料でも使えるキーワード分析ツールです。

①キーワード調査

②検索ボリューム調査

③競合サイト調査

Ubersuggestは上記のような機能を無料で使うことができます。

しかし、1日の利用制限があるので注意です。例えば、検索ボリューム調査なら1日3回までしか使うことができず、24時間はリセットされません。

制限なしで使うには、有料プランへの変更が必要で、料金は下記です。

ラッコキーワードよりは高く、Ahrefsよりは安いといった料金設定です。

SEOキーワード選定のよくある質問

最後に、SEOキーワード選定についてよくある質問にお答えしていきます。

・キーワード選定におけるAI活用法は?

・競合サイトは、どのように分析する?

・メインキーワードはどうやって決める?

・キーワード選定の効果的なツールは何?

SEOキーワード選定におけるAIの活用法は?

SEOキーワード選定でAIを活用する方法は、2つあります。

①:アイデアの壁打ちとして使う(ChatGPTなど)

②:キーワードツールのAI機能を使う(ラッコキーワードなど)

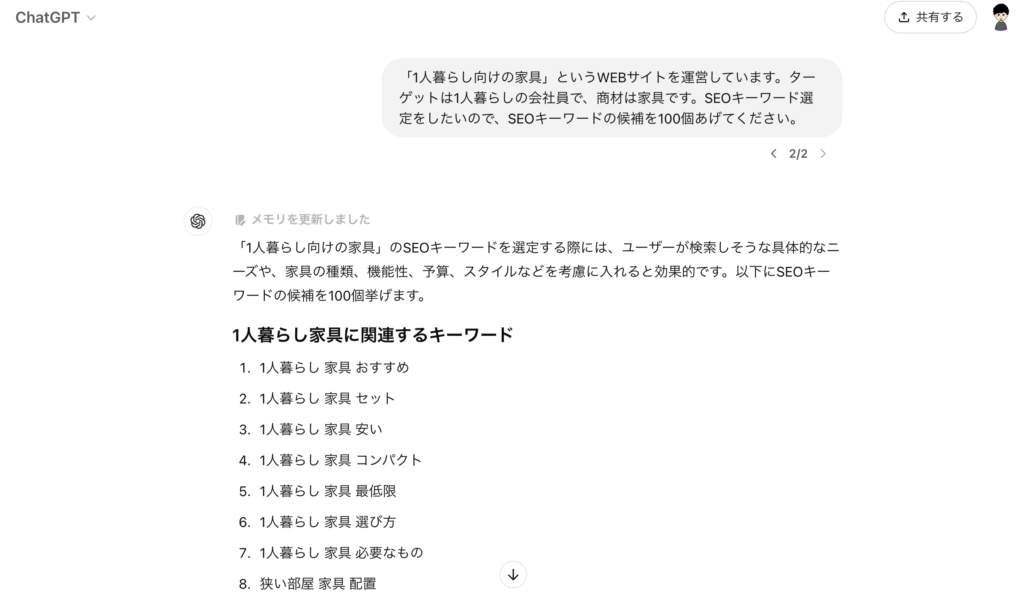

①:アイデアの壁打ちとして使う(ChatGPTなど)

手順①:キーワード候補を洗い出すで解説した「思いつきでキーワードを出す」のステップで、ChatGPTやGeminiなどのAIツールを活用します。

例えば、下記のように伝えるとキーワードのアイデアをたくさん出してくれます。

◼️プロンプト

「1人暮らし向けの家具」というWEBサイトを運営しています。ターゲットは1人暮らしの会社員で、商材は家具です。SEOキーワード選定をしたいので、SEOキーワードの候補を100個あげてください。

◼️ChatGPTの回答

「1人暮らし向けの家具」のSEOキーワードを選定する際には、ユーザーが検索しそうな具体的なニーズや、家具の種類、機能性、予算、スタイルなどを考慮に入れると効果的です。以下にSEOキーワードの候補を100個挙げます。

1人暮らし家具に関連するキーワード

1人暮らし 家具 おすすめ

1人暮らし 家具 セット

1人暮らし 家具 安い

1人暮らし 家具 コンパクト

1人暮らし 家具 最低限

1人暮らし 家具 選び方

1人暮らし 家具 必要なもの

狭い部屋 家具 配置

...

このように、キーワードの洗い出しにおいて、人間だけでは取りこぼしてしまうキーワードを拾い上げることができます。

②:キーワードツールのAI機能を使う(ラッコキーワードなど)

ラッコキーワードには、AIを使って「関連キーワード」を抽出する機能がついています。

例えば、下記のようにキーワードを入れてみると、関連性の高いキーワードが出てきます。

こういった関連キーワードから、キーワード候補を広げていく感じですね。

連想ゲームに近いかもしれません。

競合サイトのキーワード選定をどのように分析する?

競合サイトのキーワード選定は、ツールを使って分析するか、目視でチェックしていくかの2通りの方法があります。

ツールを使う場合、ラッコキーワードやAhrefs(エイチレフス)が便利です。

気になる競合のドメインを入力して、どんなキーワードからアクセスを取っているか分析してみましょう。

一方、目視でチェックする場合は、競合サイトに足を運び、「人気記事ランキング」や「カテゴリー」の記事を1つずつ見ていきます。

タイトルを見れば、狙っているSEOキーワードがわかるはずです。実際にググってみて、上位に来ているかもチェックしましょう。

ググったとき、新しい競合サイトにも出会えるはずなので、メモしておくといいですよ。

「よく読まれている記事」や「おすすめ記事」は収益記事のことが多いので、キーワードをしっかりチェックしておきましょう!

メインキーワードはどうやって決めるべき?

SEOのメインキーワードは、成果が最も出るキーワードを選びましょう。

例えば、「プログラミングスクール」のジャンルでサイト運営しているのであれば、メインキーワードは「プログラミングスクール おすすめ」になるはずです。

大きいジャンルの場合、メインキーワードを複数設定できる「トピッククラスターモデル」でサイトを構成しましょう。

トピックごとに、「ピラーページ」と「クラスターページ」を設定できます。

効果的なキーワード選定のためのツールは何?

本記事でもご紹介した、キーワード選定におすすめのツールは下記です。

①:ラッコキーワード:初心者向け

②:Ahrefs(エイチレフス):上級者向け

③:Ubersuggest(ウーバーサジェスト):中級者向け

ラッコキーワードとウーバーサジェストは、無料で使えますが、制限があります。

安く済ませたいのであれば、ラッコキーワードの「エントリープラン(月440円)」もしくは「ライトプラン(月990円)」がおすすめです。

まとめ:SEOは終わりなき陣取り合戦【根気が必要】

本記事の内容をまとめます。

SEOキーワード選定のステップは、

- 手順①:キーワード候補を洗い出す

- 手順②:検索ボリュームを調査する

- 手順③:対策ページを策定する

- 手順④:「1検索意図1記事」で作成する

の4つの手順を踏みましょう。

SEOはキーワードの陣取り合戦です。

キーワードを意識せずに、どれだけ質の高い記事を書いても、アクセスは集まりません。

Googleがアップデートを行ったり、競合が増えたりと、終わりなき戦いですが、コツコツと積み上げていけば、着実に成果のあがる分野でもあります。

今回の記事を読みつつ、実際に手を動かしてみてください。

SEOに関して、コンサル依頼やお仕事のご依頼は、お問い合わせからどうぞ。