ミイダスのコンピテンシー診断を受けてみたいのですが、評判とか、実際に受けてみた感じってどうですか?

こんなお悩みを解決します。

・ミイダスのコンピテンシー診断とは?

・ミイダスのコンピテンシー診断の評判、口コミ

・ミイダスのコンピテンシー診断を受ける手順

・ミイダスのコンピテンシー診断を活かす方法

・コンピテンシー診断のやり直しはできる?(よくある質問)

この記事を書いている僕はブログ歴6年です。副業でブログを始めて1年で月100万円を達成し、現在はブログで生計を立てています。

ミイダス株式会社が運営する「コンピテンシー診断」についてご紹介します。

コンピテンシーとは、業務で一定のパフォーマンスをあげている人に共通してみられる行動特性のことで、あなたの特性を数値化してくれる診断テストです。

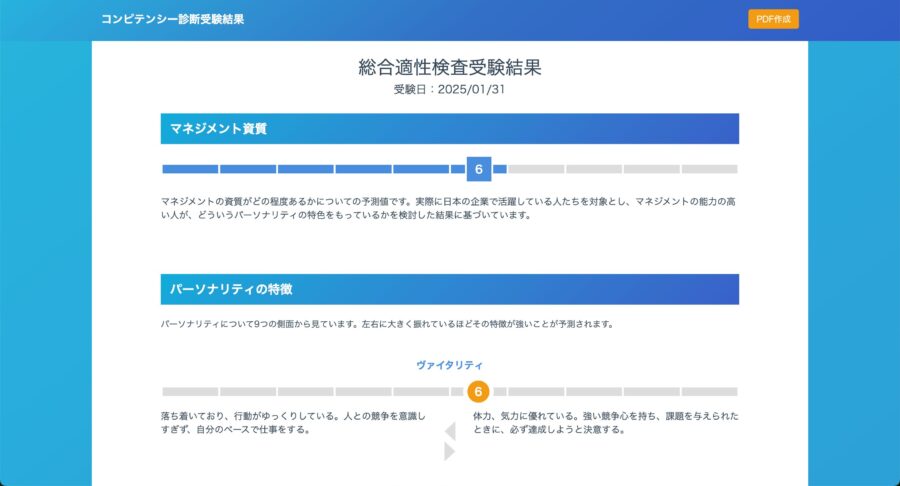

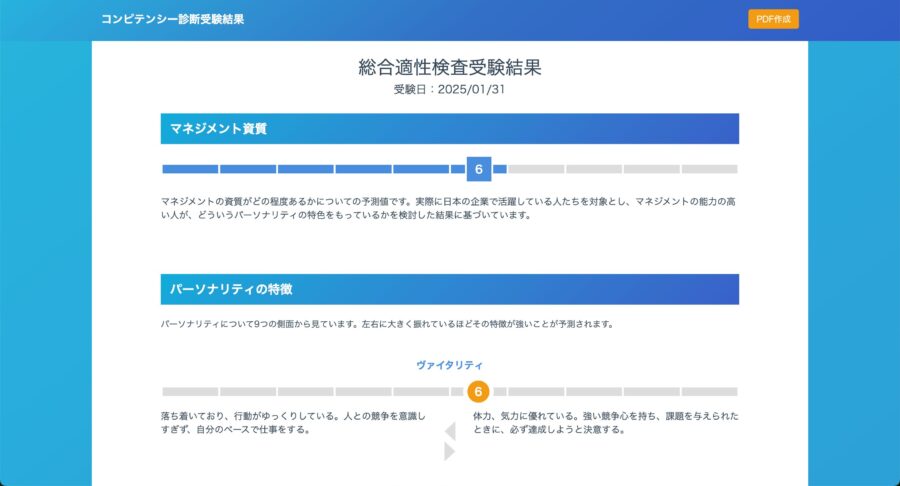

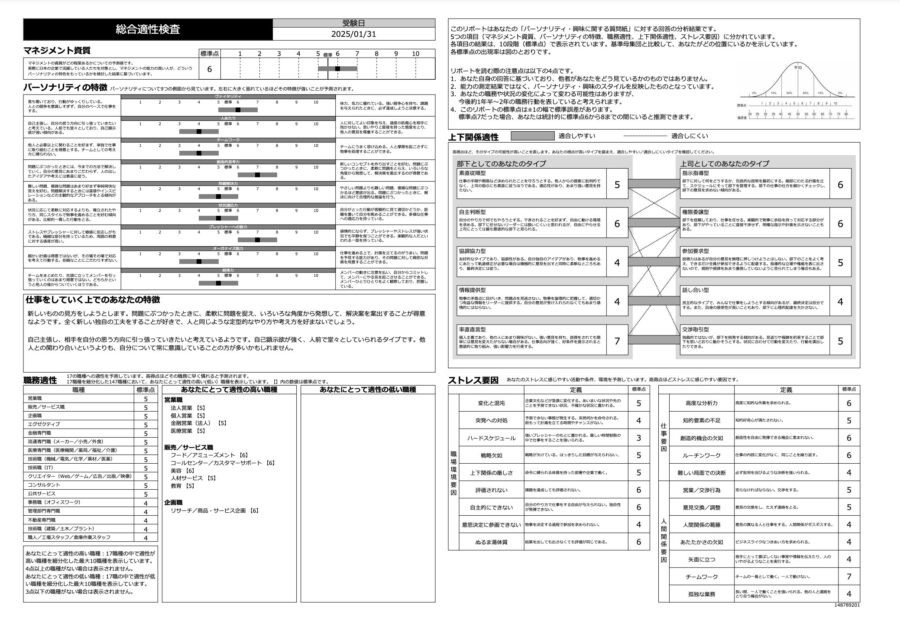

上記は、筆者のコンピテンシー診断の診断結果です。内容は本文で詳しくご紹介します。

自分の強みだけでなく、マネジメント資質、上司との相性、ストレス要因までわかるので、自己理解が深まりますよ。

コンピテンシー診断の受け方は簡単で、ミイダスに登録した上で、コンピテンシー診断を受けると診断結果が表示されます。

合計200問ほどの質問に答えるので、少し疲れますが、その分だけ自分について深く理解することができますよ。

\あなたの隠れた強みが見つかる/

ミイダスのコンピテンシー診断とは?

「自分の強みや適性をもっと客観的に把握したい…」そんな方に、ミイダスが提供しているのがコンピテンシー診断です。

コンピテンシーとは「成果を出す人が共通して持つ行動特性」を指し、この診断では仕事上のパーソナリティや職務適性などを数値化して分析できます。

さらに、市場価値診断やバイアス診断など、ミイダスには複数の診断機能が搭載されています。

画像やアイコンを活用することで、これらの診断がどんな役割を果たすのか、一目で把握できる仕組みになっています。

まずはコンピテンシー診断がどのような特徴を持つのか、そして実際に受けるとどんなことがわかるのかを確認していきましょう。

コンピテンシー診断でわかる5つの項目【結果公開】

ミイダスのコンピテンシー診断では、仕事上の行動特性や思考パターンを幅広く数値化し、客観的に可視化できます。

ここでは、特に注目したい5つの項目を順に見ていきましょう。

診断後のレポートを読み解くことで、自分がどんな領域で能力を発揮しやすいか、あるいは組織との相性をどう考えるかを知る大きな手掛かりになります。

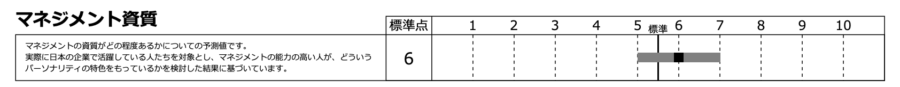

①:マネジメント資質

リーダー職や管理職に必要とされる指揮・統率力、意思決定のパターンなどを数値化してくれるのが、このマネジメント資質です。

診断結果のレポートでは「○〜○点の場合の一般的傾向」を示してくれるため、自分の管理職適性を把握しやすくなっています。

たとえば、点数が高いほど人を動かすリーダーシップに強みを持ち、点数が低い場合はフォロワー型としてチームを支える働き方に向くケースがある、というような判断材料にできます。

| 点数帯 | 一般的な傾向 |

|---|---|

| 8〜10 | 積極的にリーダーシップを発揮し、指示・指導を得意とする傾向が強い |

| 4〜7 | 状況に応じて管理業務をこなせるものの、チームの動かし方には工夫が必要 |

| 1〜3 | あまりリーダー向きではなく、サポートや実務担当で力を発揮しやすい |

実際、筆者が受けてみたところ、「マネジメント資質」は6点でした。

こうした客観的なデータをもとにマネジメント研修や管理職候補の選出に役立てるのもひとつの方法です。

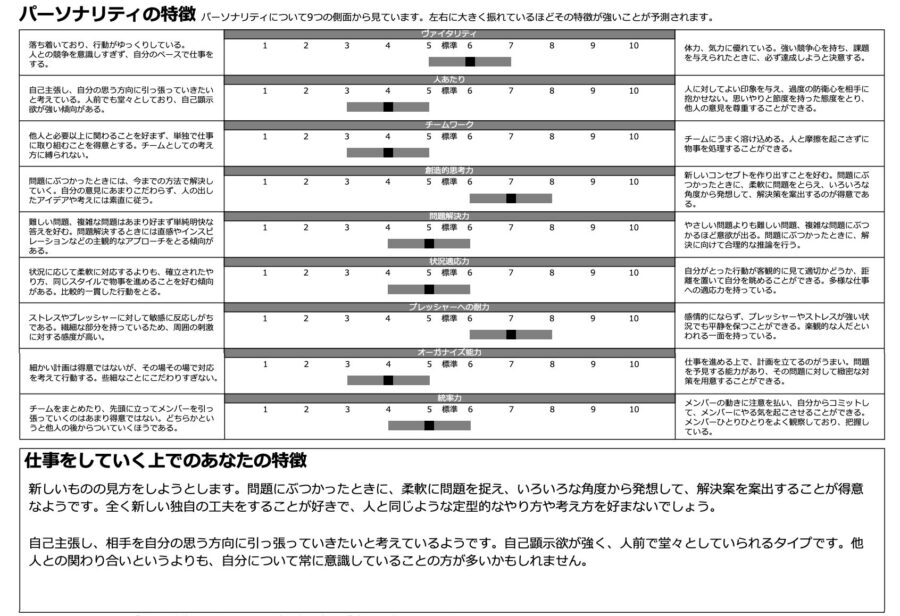

②:パーソナリティの特徴(9項目など)

この診断ではヴァイタリティやチームワーク、問題解決力など、合計9つの項目を中心にパーソナリティをスコア化します。

点数が高い項目ほど、その行動特性を強く持っていると捉えることができます。

たとえば、ヴァイタリティが高ければ新しい企画に積極的に取り組みやすく、チームワークが高い人は周囲と協力しながら成果を出すのが得意になるケースが多いです。

筆者が受けてみたところ、「パーソナリティの特徴」は下記のような感じでした。

各項目のスコアは自分の働き方の傾向を客観視するうえで重要です。

たとえば、チームワークの点数が低めの場合は、個人で完結できる仕事に強みがあるかもしれません。

こうした結果の読み解きが、その後のキャリア選択に大きく役立ちます。

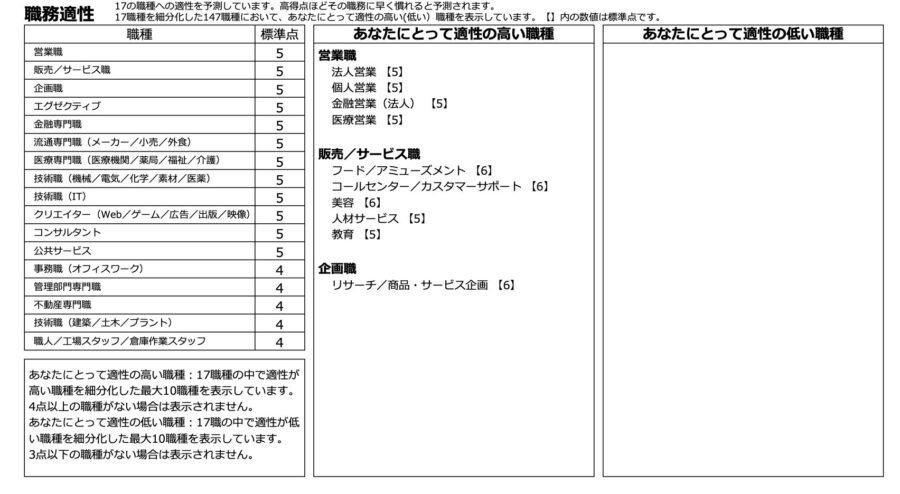

③:職務適性

17職種・147職種といった細かい分類で、自分がどのジャンルの仕事に向いているかを可視化してくれるのが職務適性です。

サンプル画像を見ながら、「営業職」「事務職」「クリエイター職」「IT技術職」などのスコアをチェックすると、思わぬ適性発見につながることもあります。

高スコアの職種が複数出た場合は、そこから共通するスキルを探してみてください。

たとえば、営業職とコンサルタント職の両方が高いのであれば、「対人折衝スキル」が自分の強みかもしれません。

筆者が受けてみたところ、「職務適性」は下記のような感じでした。

営業職、販売/サービス職、企画職が向いているようです。

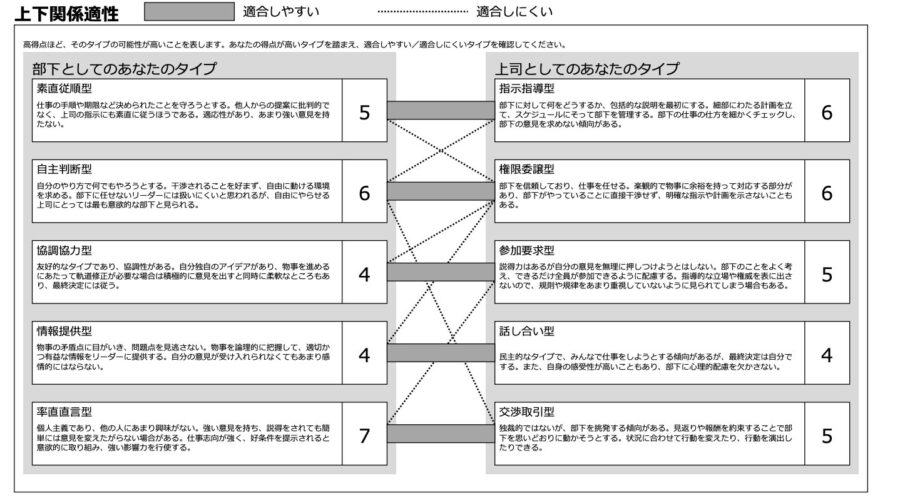

④:上下関係適性

上司としてのタイプ、部下としてのタイプを分析し、それぞれ相性のいい人材がどんな特徴を持つかを把握できます。

たとえば、指示・指導型の上司が得意な部下タイプは素直従順型など、相性の例がチャートで示されていることが多いです。

筆者が受けてみたところ、「上下関係適性」は下記のような感じでした。

「素直直言型」ということで、個人主義なところがあるようです。条件が良ければ意欲的に働くという、わかりやすいタイプでした…。笑

上司・部下の組み合わせを意識した配属や、マネジメントの方法を考える際に大きなヒントとなります。

相性が合わずにストレスを抱えがちなケースを、配置転換などで事前に緩和できるのは大きなメリットです。

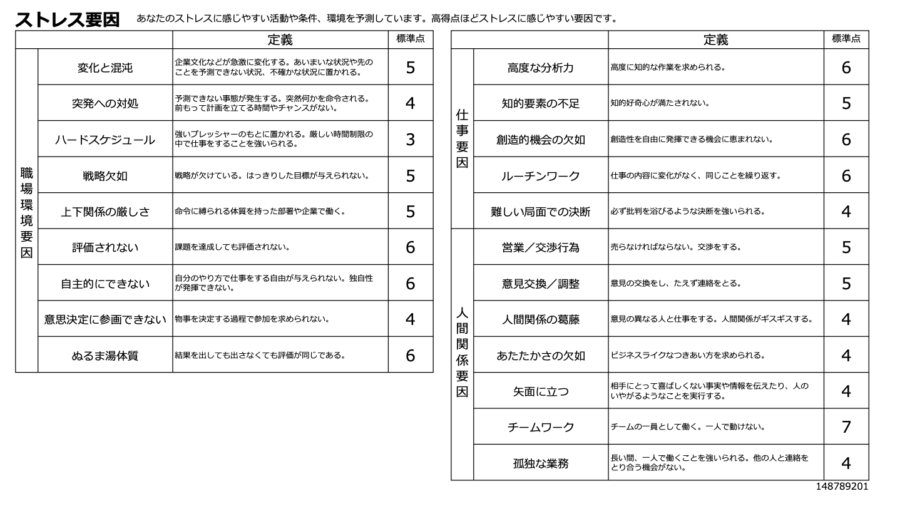

⑤:ストレス要因

職場や業務内容において、どんな状況がストレスになりやすいかを10段階で評価してくれます。

たとえば、「ハードスケジュール」「突発対応」「人間関係の葛藤」などに強い・弱いが見えてきます。

筆者が受けてみたところ、「ストレス要因」は下記のような感じでした。

チームワークに一番ストレスを感じるようです。ブロガーなので、しょうがないかもしれません...。

このストレス要因を理解しておくと、自分が実際に仕事で苦手とする場面を早めに避けたり、対策を講じたりできるでしょう。

離職防止やメンタルヘルスの観点からも、非常に参考になるデータです。

ミイダスのコンピテンシー診断のメリット・デメリット

ミイダスのコンピテンシー診断は客観的データをもとに自己分析できる一方、あくまで自己申告制という面も持ち合わせています。

ここでは、受験者の視点で感じられるメリットとデメリットをそれぞれ3つずつご紹介します。自分に合った使い方や注意点を把握して、最大限に活用してみてください。

メリット①:自分の強みや職務適性が客観的に可視化できる

コンピテンシー診断では数値化されたレポートを得られるため、「自分はこういう仕事に向いているのかもしれない」という漠然とした感覚を、より具体的に落とし込める点が魅力です。

「意外とリーダーシップが高い数値が出た」「人あたりに強みがある」など、今まで意識していなかった強みの発見に繋がります。

メリット②:面接や書類での自己PRが明確になる

パーソナリティや上下関係適性のスコアを踏まえると、面接や職務経歴書などの自己PRを根拠を持ってまとめやすくなります。

- 「私はチームワークのスコアが高いので、協働プロジェクトを円滑に進められます。」

- 「マネジメント資質の点数が高かったので、リーダー候補として活かせる強みがあります。」

このように具体的な数値を添えてアピールすれば、企業側もその人材像をイメージしやすくなります。

メリット③:入社後のミスマッチが減らせる可能性

企業からスカウトが来る段階で、コンピテンシー診断を活用していればお互いの適性を把握しやすくなります。

「思っていた仕事内容と全然違った…」というミスマッチを減らせるため、転職後の離職率を抑える要因にもなるかもしれません。

デメリット①:自己申告制ゆえ、回答次第で結果がブレる

この診断は自己報告を前提にしているため、回答を意図的に操作すれば極端な結果になり得ます。

過度に良いイメージを狙って正直ではない回答をすると、本来の適性と離れたデータが出てしまうリスクがあります。

デメリット②:希望職種と診断結果が異なると戸惑う

「営業で勝負したいと思っていたのに、診断では事務職の適性が高いと出た…」といったケースがあります。

高スコアが必ずしも本人の意欲と一致するわけではなく、そこにギャップが生じると心理的にショックを受けることもあるでしょう。

デメリット③:診断に頼りすぎるリスク

コンピテンシー診断はあくまで参考指標の一つです。

結果を鵜呑みにしてしまうと、他の可能性や自分のポテンシャルに目を向けにくくなる懸念があります。

キャリアを決定する際は、実際の業務経験や周囲のフィードバックとも照らし合わせながら、総合的に判断することが大切です。

ミイダスのコンピテンシー診断の評判・口コミ

ミイダスのコンピテンシー診断を実際に受けた人々からは、「当たっている」と好評な声がある一方で、自己申告制ゆえの不安を感じる意見も見られます。

ここでは、上位記事にあった「良い評判・口コミ」と「悪い評判・口コミ」を3つずつピックアップしてご紹介します。

良い評判・口コミ①:驚くほど的中率が高い

「想像以上に当たっていて驚いた」「細かい行動特性まで当てられた」などの声が多く見られました。

自己分析に使いやすく、進みたい方向を再確認できたという意見も挙がっています。

良い評判・口コミ②:無料で詳細な診断レポートが得られる

「無料とは思えないクオリティ」「41項目・147職種と細かい」といった意見が目立ちました。

ストレス要因や上下関係適性までわかるため、多角的に自分を分析できるのが好評です。

良い評判・口コミ③:転職やスカウトの後押しになる

診断結果が企業に伝わることで「自分の強みを理解してくれた企業からオファーが届いた」という体験談も。

書類選考をスキップして面接に進めるケースもあり、短期間で転職活動を進められたという喜びの声がありました。

悪い評判・口コミ①:自己申告制で結果に不安を感じる場合がある

「本音かどうかで結果が変わりそう」「回答次第で印象が偏るかも」といった指摘が目立ちました。

完全に客観的な検査ではないため、正確性を疑問視するユーザーも一定数存在します。

悪い評判・口コミ②:想定とは違う結果にショックを受けることも

「マネジメント資質が思いのほか低く、落ち込んだ」「凡庸という評価で吐血レベル…」などネガティブな声もあります。

合わないと思っていた職種の適性が高かったり、希望職種のスコアが低く出たりする場合、戸惑いを感じるようです。

悪い評判・口コミ③:診断の年収や適性表示が現実と乖離している

「市場価値診断で出た年収が高すぎて、期待が外れた」という意見も見受けられます。

実務経験と診断スコアが合わない場合もあるため、あくまで参考程度にとどめるべきというコメントもありました。

ミイダスのコンピテンシー診断を受ける手順

ここからは実際の受験手順を解説していきます。ミイダスには複数の診断がありますが、まずはコンピテンシー診断を受ける際に必要なステップを押さえましょう。

パソコン・スマホどちらでも手軽に始められますので、ぜひ以下の流れを参考にしてください。

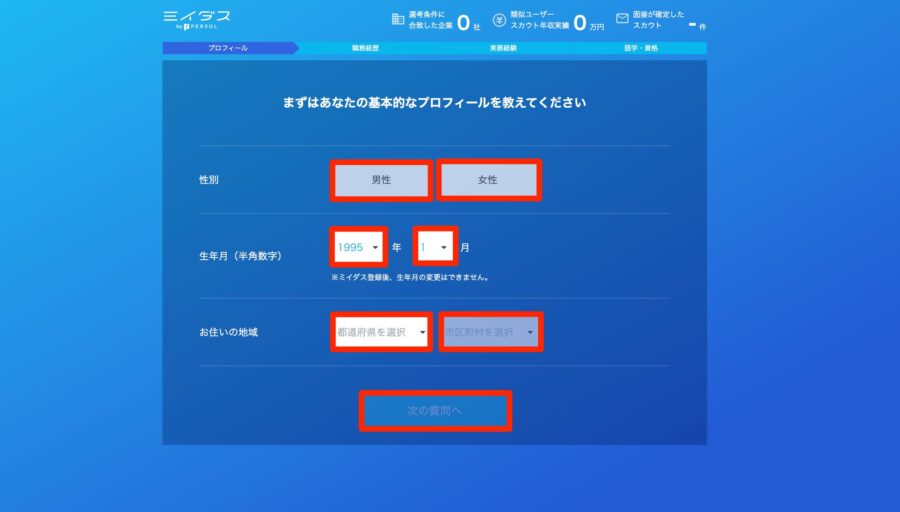

手順①:公式サイト(またはアプリ)でアカウント登録

まずは、ミイダス公式サイトか、スマホの専用アプリからアカウントを作成します。

アプリでも手順はほぼ変わらないので、使いやすい環境を選びましょう。

\あなたの隠れた強みが見つかる/

登録時に入力する主な項目は、氏名や生年月日、現在の職歴などです。

下記のように、どんどん入力して、登録を完了させましょう。

メールアドレスとパスワードを設定すれば、ひとまずアカウントは完成します。

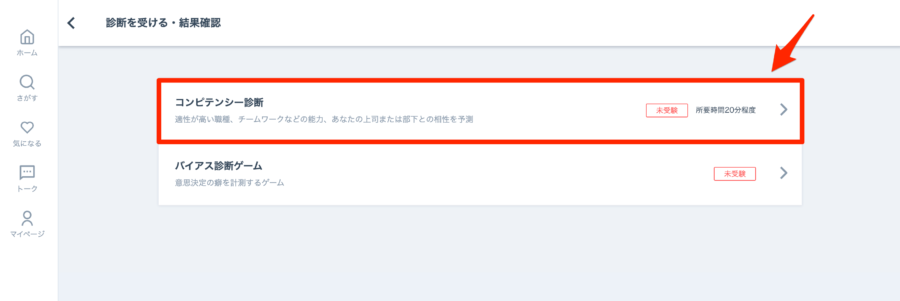

手順②:「市場価値診断」実施後、「コンピテンシー診断」を開始

ミイダスの流れとしては、アカウント登録後にまず「市場価値診断」を受ける形になります。

これはおよそ5~10分ほどで完了し、あなたの想定年収やスキルレベルの目安を示してくれます。

その後、メニュー画面から「コンピテンシー診断」を選択すると、いよいよ詳細な行動特性のチェックが始まります。

案内が出てくるので、同意ボタンにチェックを入れて、「コンピテンシー診断を始める」をクリックしましょう。

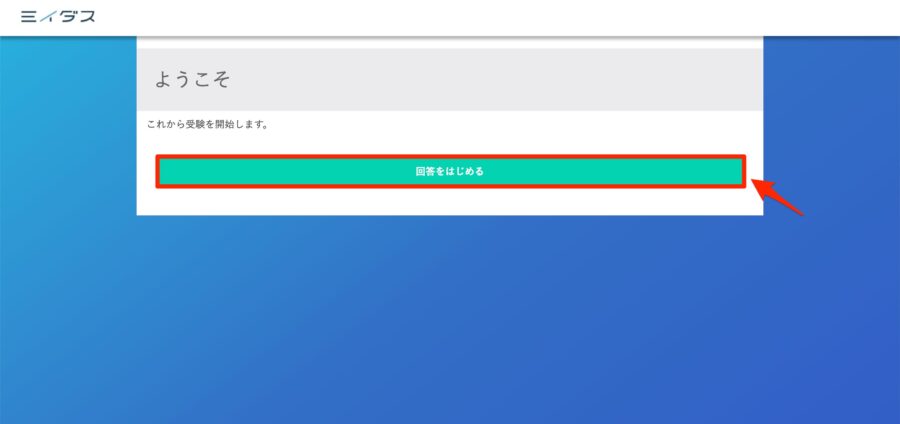

手順③:第1部・第2部の質問を回答(合計 ~30分)

診断スタートの画面になるので、「回答をはじめる」をクリックして、質問に答えていきましょう。

コンピテンシー診断は第1部と第2部、第3部に分かれており、合わせて約30分ほどかかります。

- 第1部:30問ほどの質問にA~Eで回答

- 第2部:132問ほどの質問にA~Eで回答

- 第3部:40問ほどの質問にA~Eで回答

すべて選択式なので難しくはありませんが、できるだけ「自分の実感に近い回答」を選ぶようにしましょう。

回答を誤魔化すと結果がブレてしまう恐れがあるため、落ち着いて本音を答えるのがおすすめです。

手順④:結果をPDFでダウンロードし、分析・共有

質問が終わると、「診断結果」がすぐに表示されます。

結果ページではPDF出力機能があるので、ダウンロードしておくと便利です。

これにより印刷や共有も簡単にできますので、転職エージェントなどに見てもらいたい場合にも役立つでしょう。

特に、マネジメント資質や職務適性など重要なスコアは、じっくり確認してみてください。

AIをコンピテンシー診断に活かす方法

近年はAIツールを活用した自己分析やキャリア形成が注目されています。

ミイダスのコンピテンシー診断で得られたデータをAIと組み合わせることで、より多面的に自分の可能性を探れるのがポイントです。

以下では、具体的にAIを使ってキャリアプランを考える方法や、診断結果を踏まえたアドバイスを得るためのステップを見ていきましょう。

AIを使ってキャリアプランを作ってみる

まずは、コンピテンシー診断で数値化された結果を手元に用意してください。

そこから、ChatGPTなどのAIチャットツールを使って、自分の得意領域やマネジメント資質をどのように伸ばせるかを相談する形で入力します。

たとえば、以下のような手順を試してみてください。

- ステップ1:診断結果をテキストでまとめる

コンピテンシー診断結果(例:マネジメント資質8、チームワーク6、創造的思考力7など)を箇条書きにまとめる - ステップ2:AIにキャリアプランの作成を依頼する

AIチャットツールに「これらのスコアを踏まえておすすめのキャリアプランを考えてほしい」と依頼 - ステップ3:AIの提案をもとにアレンジする

提案されたアイデアを参考に、自分の興味や現状の仕事と照らし合わせてアレンジ

AIはあくまでアドバイスツールではありますが、幅広い情報を基に想定外のキャリアパスを提示してくれることがあります。

特に、自分の強みや苦手な点を数値ベースで示せる点が強みなので、客観的なフィードバックを得るのに役立つでしょう。

ミイダスのコンピテンシー診断についてよくある質問

最後に、ミイダスのコンピテンシー診断に関するよくある質問をまとめました。

受験前の疑問点や、企業で導入を検討している場合の気になるポイントなどをチェックしてみてください。

①:診断をやり直すことは可能?

基本的に、コンピテンシー診断は1回のみ受検できる仕様です。

回答をやり直すためには一度アカウントを削除し、改めて登録し直す必要がある可能性があります。

ただし、再登録時に同じ情報を入力してしまうと、企業側には過去の結果と照合されるリスクもあるため、むやみにやり直しを繰り返すのはおすすめしません。

最初から本音で回答するようにしましょう。

②:結果は企業にどの程度見られるの?

受検者のコンピテンシー診断結果は、ミイダスでスカウトを送ってくる企業にもある程度開示されます。

具体的には、その上位項目やおおまかな適性度などが企業の目に留まり、興味を持った採用担当者がオファーをしてくれる仕組みです。

もし公開範囲を気にされる場合は、プロフィール設定や非公開オプションをチェックして、必要に応じて情報を絞ると良いでしょう。

③:自社の従業員に一括で受けさせたい場合は?

企業が法人契約して従業員全員に受検させたい場合は、ミイダスのカスタマーサポートに相談するのがおすすめです。

一括受検を行うことで、組織全体の傾向を把握しやすくなります。

たとえば、部署間でストレス要因や上下関係適性の差異を客観的に見極め、適材適所の人材配置に活かす事例もあります。

また、大人数で受検する際の費用面やシステム利用の流れなど、事前に詳しく確認するとスムーズです。

④:その他の診断(バイアス診断など)との違いは?

ミイダスでは、コンピテンシー診断以外にもバイアス診断や市場価値診断が利用できます。

- バイアス診断:思考の癖や先入観の強さをゲーム形式で測定し、意思決定への影響を可視化する

- 市場価値診断:職務経歴やスキルを入力し、想定年収や自分に合う求人を推定する

コンピテンシー診断は行動特性を多角的に把握するのに特化しているため、パーソナリティを知りたい方や、自分に合う職種・仕事環境を知りたい方に特に向いています。

他の診断と併せて受検することで、より総合的に自分の可能性や職業選択の方向性を検討できるでしょう。

まとめ:ミイダスのコンピテンシー診断を受けてみよう!

本記事では、ミイダスのコンピテンシー診断について、その特徴やメリット・デメリット、そして活用方法までご紹介しました。

従来の職務経歴書や面接だけでは見えにくい行動特性を客観的に示してくれるため、自分の強みや適性を確認する上で大きな手助けとなります。

一方で、自己申告制であることから回答の精度や、実際の仕事とのギャップに注意が必要です。

しかし、結果をあくまで参考指標と割り切り、企業との相性チェックやキャリア形成に役立てることで大きなメリットを得られます。

「自分にはどんな働き方が合うのか、もう一度整理したい」「転職活動を効率良く進めたい」という方は、ぜひミイダスのコンピテンシー診断を無料で受けてみてください。

自分でも気づかなかった可能性を見つけるきっかけになるかもしれません。

\あなたの隠れた強みが見つかる/